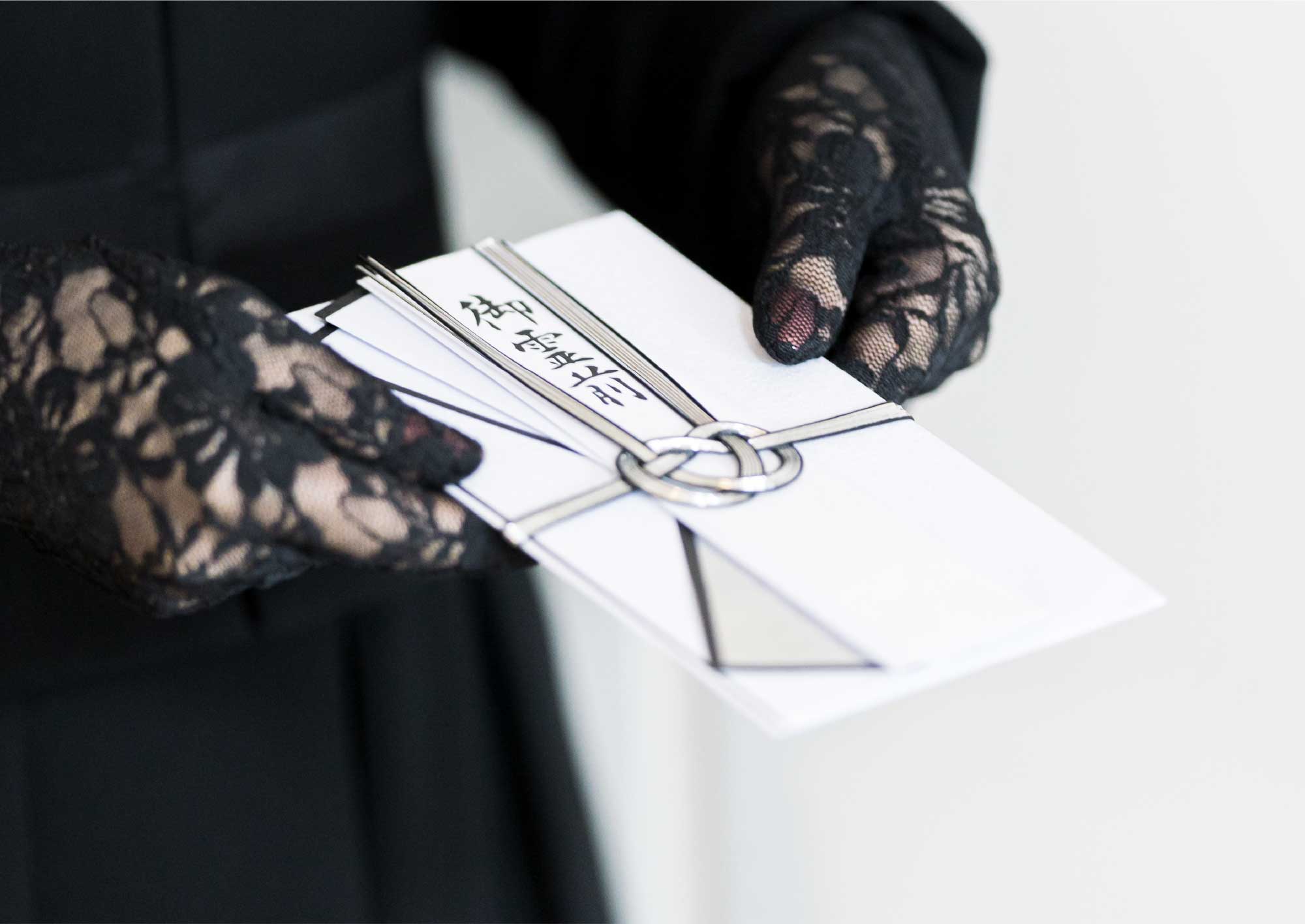

相続税申告

相続専門税理士による書面添付制度で

安心の申告を約束します。

一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。

佐藤 智春

個人事業主が亡くなると、残された家族は相続や事業に関するさまざまな手続きに追われることになります。たとえば、事業の廃業手続きや準確定申告、相続税の申告など、期限が定められた重要な手続きが次々と発生します。

さらに、相続人が事業を引き継ぐ場合は、新たに開業届や青色申告承認申請書の提出が必要です。一方で、事業に負債があるケースでは、相続放棄を検討することも大切です。本記事では、「個人事業主が死亡した場合の相続手続きや届出」について、相続専門の税理士法人の視点からわかりやすく解説します。

個人事業主が亡くなると、通常の相続手続きに加えて、事業に関連する特有の手続きも発生します。たとえば、相続財産の調査や相続人の確定、遺産分割協議のほか、準確定申告や相続税の申告・納付など、期限付きで進めなければならない重要な手続きが数多くあります。

さらに、相続人が事業を継続する場合は、新たな届出や申請も必要になるため、手続きの負担は非常に大きいのが現実です。ここでは、個人事業主が亡くなった際に行うべき基本的な相続手続きの流れを詳しく解説します。

個人事業主が死亡時の相続手続き流れ

1. 相続財産の調査

個人事業主の財産は、一般的な預貯金・不動産のほかに、売掛金・在庫・備品・事業用口座なども含まれます。これらは事業と個人の財産が混在していることも多く、特に事業用資産は評価が難しいため、税理士のサポートが不可欠です。

2. 相続人の確定と遺産分割協議

遺言書がない場合は、まず法定相続人を確定させる必要があります。そのために、被相続人および相続人の戸籍謄本を取り寄せ、相続人を確定します。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍が必要になります。その後、相続財産の分割方法を話し合う「遺産分割協議」を行います。この段階で意見が対立すると、親族間で大きなトラブルに発展することも少なくありません。

3. 準確定申告

被相続人が死亡した年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が申告します。提出期限は相続開始を知った日の翌日から4か月以内です。期限を過ぎると加算税や延滞税が課される可能性があるため、早めの対応が求められます。

4. 相続税の申告・納付

遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、相続税申告が必要です。申告・納付の期限は相続開始から10か月以内とされており、納税資金の確保や延納・物納の検討も重要なポイントです。

5. 相続放棄・限定承認の検討

被相続人に負債が多い場合は、相続放棄や限定承認の検討も必要です。相続放棄は3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。期限を過ぎると、相続を単純承認したものとみなされるため、負債の調査は迅速に行うことが重要です。

個人事業主の相続は、一般の相続よりも複雑で専門性が高い手続きが数多くあります。特に事業用資産の評価や税務申告は、わずかなミスが多額の追徴課税や親族間トラブルに発展するリスクをはらんでいます。

こうしたリスクを避け、スムーズかつ正確に手続きを進めるためには、相続に強い税理士など専門家に相談することが何より大切です。

みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。

個人事業主が亡くなった後は、相続人が事業を引き継ぐ場合であっても、廃業する場合であっても、税務署や市区町村などに対する重要な届出が数多く発生します。これらの手続きは提出期限が決まっており、怠ると青色申告特別控除が受けられない、延滞税が発生するといった税務上の不利益を招く恐れがあります。

特に、相続人が事業を継続する場合は、新たな開業届や青色申告承認申請書の提出が必要になるため、手続きはより複雑です。ここでは、個人事業主の相続に伴う主要な届出とその注意点について詳しく解説します。

個人事業主の相続に伴う届出と注意点

1. 廃業届の提出

被相続人の事業を廃止する場合は、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。提出期限は廃業日から1か月以内です。これを怠ると、後の税務処理で不要なトラブルを招く可能性があります。

2. 開業届の提出

相続人が事業を継続する場合は、新たに「開業届」を提出する必要があります。開業日から1か月以内の提出が義務付けられているため、事業の再開準備と並行して届出を進めましょう。

3. 青色申告承認申請書

被相続人が白色申告者なら相続発生日から2カ月以内、青色申告者なら4カ月以内に手続きが必要です。なお、相続人が事業をしていなかった場合など特例が適用される場合もあります。事業を引き継ぐ場合は、「青色申告承認申請書」を開業届の提出時または3月15日までに提出しないと青色申告が認められず、税負担が増えることがあります。

4. 給与支払事務所等の届出

被相続人が従業員を雇用していた場合は、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届」を提出します。提出期限は廃止日から1か月以内です。

5. 準確定申告

再掲ですが、被相続人が死亡した年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が行う「準確定申告」も必要です。提出期限は死亡日から4か月以内と短いため、特に注意が必要です。

個人事業主が亡くなった場合の届出は、内容が多岐にわたるうえ、それぞれに提出期限が定められているため、一つでも遅れると税務上の大きな不利益につながる可能性があります。

とりわけ事業の継続を希望する場合は、開業届や青色申告承認申請書など、再スタートに必要な届出が漏れないように進める必要があります。これらの手続きを相続人が一人で行うのは簡単ではありません。スムーズかつ正確に進めるためにも、相続や税務に強い税理士など専門家に早めに相談することが重要です。

みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。

個人事業主の相続では、事業用資産の評価額が高額になることが多く、結果として相続税の負担が大きくなるケースが少なくありません。さらに、事業を引き継ぐ場合には、後継者への円滑なバトンタッチが求められますが、事前に適切な対策を講じていないとトラブルが発生するリスクもあります。

ここでは、相続税負担を軽減するための代表的な制度や、スムーズな事業承継を実現するための方法について解説します。相続対策は複雑で専門知識が不可欠なため、早い段階で税理士などの専門家に相談することが重要です。

相続税負担を軽減するための代表的な制度

1. 小規模宅地等の特例

被相続人が事業を行っていた宅地については、一定の条件を満たすことで評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」が適用可能です。この特例により、相続税額を大幅に軽減できる場合がありますが、適用要件や申告期限を誤ると特例を受けられないため、注意が必要です。

2. 個人版事業承継税制

後継者が事業を引き継ぐ場合、「個人版事業承継税制」を利用することで、事業用資産にかかる相続税や贈与税の納税猶予・免除を受けることができます。この制度は2019年度の税制改正によって創設され、2019年1月1日から2028年12月31日までに承継された事業用資産が対象です。特に中小企業の円滑な事業承継を支援するための仕組みとして注目されています。ただし、活用には事前の計画書提出や承継後の一定期間の事業継続といった要件があり、申請手続きも煩雑です。専門家と相談しながら進めることで、円滑な承継と税負担軽減が可能になります。

3. 屋号の引継ぎ

個人事業主は法人と異なり、経営者が変わると事業者の「人格」も変わりますが、屋号は開業届を提出する際にそのまま引き継ぐことが可能です。特に飲食業や小売業などでは、屋号を継続することで顧客の信用やブランドイメージの維持が期待でき、集客への影響を最小限に抑えることができます。

4. 相続放棄・限定承認

被相続人の事業に多額の負債がある場合は、相続放棄や限定承認といった選択肢も検討が必要です。相続放棄は相続財産を一切引き継がない手続きで、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。限定承認は、相続したプラスの財産の範囲内でのみ負債を支払う制度で、「負債が資産を超えているか判断できない場合」に有効です。これらの手続きには法律上の期限があるため、早めの判断と対応が重要です。

相続税の軽減策や事業承継の方法は、事前に計画を立てておくかどうかで結果が大きく変わります。適切な制度を活用できれば、大幅な税負担の軽減や、後継者へのスムーズな引き継ぎが可能になります。

ただし、これらの制度は適用条件が複雑で、少しの判断ミスが大きな損失につながるリスクもあります。相続の負担や不安を軽減するためにも、早い段階で相続・事業承継に強い税理士など専門家へ相談することが何より重要です。

みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。

相続の税理士選びは「どこに相談するか」がとても大切です。

最近では、ChatGPTなどのAI情報や税理士の比較サイトを参考に、相談先を決める方が増えています。また、国税出身・国税OBなどの肩書きに安心感を持つ方も少なくありません。

しかし、そうした情報や肩書きだけで判断してしまうのは非常に危険です。国税出身だからといって税務調査を避けられるわけではなく、特別なルートがあるわけでもありません。

だからこそ、ご自身の目で複数の事務所を比較し、しっかり納得したうえで税理士を選ぶことが大切です。みらいえ相続グループでは、ご契約前に丁寧なご説明を行い、お客様の不安や疑問にしっかり向き合うことを大切にしています。

個人事業主が亡くなった場合の相続手続きは非常に複雑で、通常の相続よりも専門知識が求められます。相続税申告や届出、事業承継までワンストップで支援できるのが相続専門税理士の強みです。借金や連帯保証債務がある場合は、相続放棄や限定承認も視野に入れた対応が必要です。期限を過ぎると重大なリスクになるため、早めの相談が欠かせません。

みらいえ相続グループでは、相続税の申告から事業承継のお手伝いまでトータルでサポートしています。初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。

どんな相続のお悩みも

ご相談ください

相続は、法律・税務・不動産と多岐にわたる複雑な問題が絡み合います。私たちのグループは「税理士法人」「行政書士法人」「相続専門不動産」の3つの専門機関が連携し相続に関するあらゆる悩みに対応します。

初回

無料

相続のご相談ならお気軽に

面談受付中