遺産相続

誰が相続できる?

遺産相続の基礎知識から手続きまで

01遺産相続の基本

遺産相続は大切な方が残された財産を家族が引き継ぐための重要な手続きです。しかし、いざ相続が発生すると、何をどう始めて良いのか分からない方も多いのではないでしょうか。相続には法律で定められたルールや特定の手順が存在し、知っておくべき基礎知識もあります。遺産相続のプロセスには、相続人の確定から相続財産の把握、遺産分割の協議、名義変更、そして必要に応じた相続税の申告など、さまざまな手続きが含まれます。

ここでは遺産相続の基本知識から手続きまでを初心者の方にもわかりやすく解説しています。相続人の範囲や相続できる財産の種類、さらに相続の方法についてもご紹介します。

02遺産相続とは

遺産相続の定義

遺産相続とは、被相続人(亡くなった方)が生前に所有していた財産や権利、さらには義務を、その家族や親族などの相続人が引き継ぐ法律上の手続きです。遺産相続には、不動産や預貯金などの資産だけでなく、借入金や未払いの税金といった負債も含まれます。この手続きは、相続人の生活を守るために重要な制度であり、遺産を引き継ぐ際には民法の規定に基づいた方法で進めることが求められます。

相続が発生する条件

相続は、被相続人が亡くなった瞬間から発生します。具体的には、死亡届が役所に提出されるとともに、相続が開始されると考えられます。また、行方不明で長期間生死が不明な場合や、特定の条件下での宣告が行われた場合にも相続が発生することがあります。

| 発生条件 | 説明 |

| 被相続人の死亡 | 被相続人が亡くなったとき、相続が開始される |

| 行方不明による宣告 | 行方不明の方が一定期間見つからない場合、死亡とみなされ相続が発生することもある |

| 宣告に基づく相続 | 特定の宣告が裁判所で行われた場合にも相続が発生することがある |

相続の3つの基本原則

遺産相続には、民法に基づく3つの基本原則が存在し、相続人がスムーズに財産を受け継ぐための大事な基礎となっています。

- 遺産分割の原則

遺産は、相続人全員が平等に分割されることが原則です。ただし、遺言がある場合や相続人全員が同意すれば、異なる分割も可能です。 - 法定相続の原則

民法により、相続人の範囲と相続割合が定められています。これにより、誰がどのくらいの財産を受け取る権利があるのかが明確になり、相続争いを防ぐ効果があります。 - 相続放棄の自由

相続人は、財産だけでなく負債も引き継ぐ可能性があるため、相続を放棄する権利が認められています。相続放棄を行うには、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請する必要があります。

これらの原則により、遺産相続は法的に守られながら、相続人が公平に財産を受け継ぐ仕組みとなっています。

03誰が相続できる?

法定相続人の範囲

法定相続人とは、民法に基づき、被相続人の財産を相続できると定められている親族を指します。相続できる範囲には、配偶者や子ども、被相続人の親や兄弟姉妹が含まれます。配偶者は常に相続人となり、その他の親族は相続順位に応じて相続人となるかが決まります。

| 相続人 | 範囲 | 説明 |

| 配偶者 | 常に相続人 | 被相続人が亡くなった時点での配偶者 |

| 子ども | 第一順位 | 配偶者とともに相続人となり、子どもが複数いる場合は均等に分けます |

| 父母 | 第二順位 | 子どもがいない場合に限り、配偶者とともに相続人となります |

| 兄弟姉妹 | 第三順位 | 子どもや父母がいない場合に限り、配偶者とともに相続人となります |

相続順位の仕組み

相続順位は、民法で定められた順序に従い、上位の順位が存在する場合は下位の相続人に相続権が及ばない仕組みになっています。配偶者は常に相続人ですが、配偶者以外の相続人は次のように順位が設定されています。

- 第一順位

被相続人の子ども(非嫡出子や養子も含まれます) - 第二順位

被相続人の父母や祖父母(子どもがいない場合に適用) - 第三順位

被相続人の兄弟姉妹(子どもも父母もいない場合に適用)

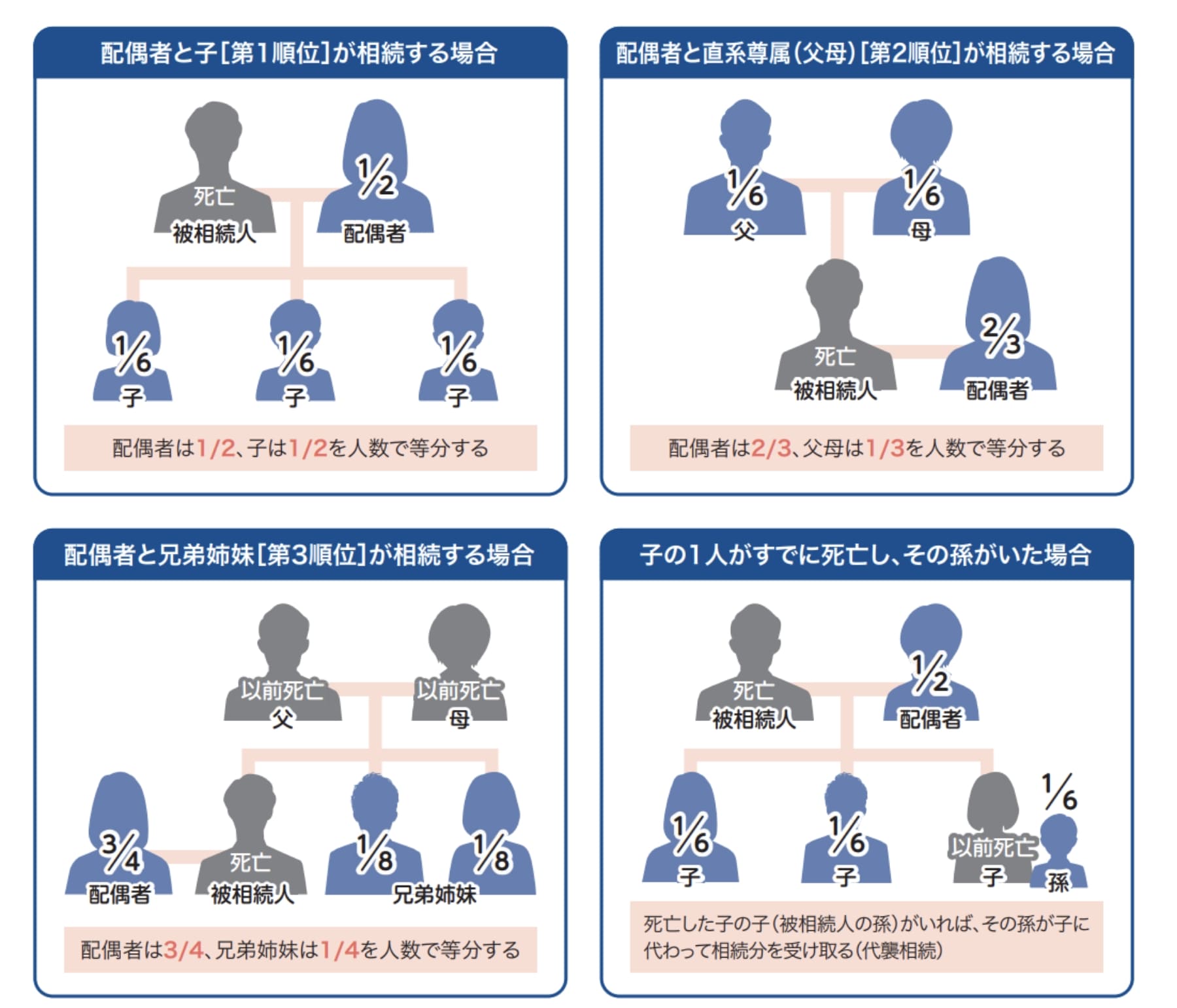

相続割合の決め方

相続割合は、法定相続分として民法で決まっています。例えば、配偶者と子どもが相続人の場合、配偶者は1/2、子どもは残りの1/2を等分します。子どもがいない場合は、配偶者が2/3、父母が1/3となり、兄弟姉妹が相続人になる場合には配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4です。これにより、各相続人が受け取る財産が公正に分けられる仕組みが整っています。

※実子の嫡出子・非嫡出子と養子の相続分は同じです。

※ 相続人になるはずだった子が死亡しても、さらにその子がいる場合には、第一順位の相続権を引継げます。(代襲相続:民法第887条第2項・第3項,第889条第2項)

※第三順位の相続権はその子(被相続人の甥/姪)のみ、一代に限り承継します。(代襲相続:民法第889条第2項)

代襲相続について

代襲相続とは、本来の相続人である子どもや兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合、その子(孫や甥・姪)が代わりに相続する制度です。例えば、被相続人の子が先に亡くなっている場合、その子ども(被相続人から見て孫)が代襲相続人となり、相続分を引き継ぎます。ただし、代襲相続は兄弟姉妹の子どもまでが適用範囲で、それ以外の親族には適用されません。

| 代襲相続のケース | 説明 |

| 被相続人の子が先に死亡 | 孫が代襲相続人となり、子の相続分を引き継ぐ |

| 被相続人の兄弟姉妹が先に死亡 | 甥・姪が代襲相続人となり、兄弟姉妹の相続分を引き継ぐ |

| 適用されないケース | 親や祖父母、その他の親族には代襲相続は適用されず、その親族が亡くなると相続権は消滅 |

このように、相続人の範囲や順位、代襲相続の仕組みを理解しておくことで、相続における財産分割がスムーズに進められます。

04相続できる財産の種類

遺産相続では、被相続人が生前に所有していたさまざまな種類の財産を引き継ぐことが可能です。相続できる財産には、土地や建物といった不動産から、金融資産、権利に至るまで幅広い種類があり、以下の各項目に分かれます。

不動産(土地・建物)

不動産は、相続財産の中で大きな割合を占めることが多く、土地や建物などが含まれます。不動産の相続には、法務局での相続登記が必要です。不動産の評価は路線価や固定資産税評価額を基準に行われることが一般的で、相続税申告にも影響します。

預貯金・現金

預貯金や現金も相続の対象です。金融機関に預けられている預金口座やタンス預金など、被相続人が所有していた全ての現金を相続できます。預貯金の相続には、金融機関での解約手続きや残高証明書の取得が必要で、必要な書類も多いため計画的に進めることが大切です。

有価証券(株式・投資信託等)

株式や投資信託などの有価証券も相続財産に含まれます。証券会社で口座が開設されている場合、名義変更手続きを行うことで、相続人が所有権を取得できます。株式や投資信託は、相続時の時価で評価され、相続税の申告に影響するため、正確な評価が求められます。

生命保険金

生命保険金も遺産相続の一部として受け取ることが可能です。ただし、生命保険金は「みなし相続財産」とされ、非課税枠が設けられています。契約内容によっては、指定された受取人に直接支払われ、遺産分割協議の対象外となることもあります。非課税枠は「500万円×法定相続人の数」で計算されます。

| 項目 | 説明 |

| 非課税枠の計算 | 500万円 × 法定相続人の数 |

| 受取人指定 | 受取人が指定されている場合、遺産分割協議の対象外となり、直接受取人に支払われます |

ゴルフ会員権

ゴルフ会員権は、被相続人が所有していたゴルフクラブの利用権を相続人が引き継ぐものです。ただし、相続した会員権を売却する際には価値が変動しやすいため、評価額を正確に把握することが重要です。多くの場合、クラブの規定や手続きが必要となるため、クラブに確認することをお勧めします。

著作権・特許権

被相続人が創作した著作物の著作権や、発明による特許権も相続対象です。これらの権利には有効期限があるため、存続期間や権利の有効性を確認することが大切です。特許権や著作権を相続すると、その権利を第三者に使用許諾したり、売却する権利が相続人に移転します。

その他の財産

その他にも、被相続人が所有していた家具や車、貴金属、骨董品などの動産も相続財産に含まれます。これらは市場価格や評価額を基に相続財産として扱われます。なお、価値の高いものや特殊な資産がある場合は、専門的な評価を受けることで、正確な財産評価を行うことが望ましいです。

相続できる財産の種類を理解しておくことで、スムーズに相続手続きを進めることができます。また、各財産の評価額は相続税に影響するため、適切に評価を行うことが求められます。

05遺産相続の方法

遺産相続には、状況に応じて選べる3つの方法があります。これらの方法は、被相続人の財産内容や負債の有無、相続人の状況により適切な選択が異なります。それぞれの特徴やメリット・デメリットを理解し、自分に最適な方法を選びましょう。

以下の表で3つの相続方法を比較しています。

| 相続方法 | 特徴 | 適用条件 | メリット | デメリット |

| 単純承認 | 被相続人の全財産(プラス・マイナス両方)を無条件で相続 | 特に手続きをしない場合、自動的に適用される | 手続きが不要でシンプル | 負債も全て引き継ぐため、負担が大きい可能性がある |

| 限定承認 | プラスの財産の範囲内で負債を支払うことで、相続する財産を限定する | 相続人全員の同意が必要。家庭裁判所に申述する必要がある | 負債が多い場合でも、それ以上の負担を回避できる | 手続きが複雑で時間がかかる。専門家のサポートが必要になることが多い |

| 相続放棄 | プラスの財産もマイナスの財産も全て放棄し、最初から相続人ではなかったとみなされる | 相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述が必要 | 負債を引き継がないため、リスクを完全に回避できる | プラスの財産も一切受け取れない。一度放棄すると撤回できない |

単純承認

単純承認は、被相続人の財産をそのまま引き継ぐ方法です。特に手続きを行わなければ自動的にこの方法が適用され、手続きが簡単な点が特徴です。ただし、負債が多い場合にもそのまま相続するため、事前に財産内容を把握しておくことが重要です。

限定承認

限定承認は、相続する財産をプラスの財産の範囲内に限定する方法です。この方法を選択することで、負債がプラスの財産を上回る場合でも、それ以上の負担を回避できます。相続人全員の同意が必要で、家庭裁判所への申述手続きが必要となるため、専門家に依頼するケースが多いです。

相続放棄

相続放棄は、財産も負債も一切相続しない方法です。これにより、負債を引き継ぐリスクを完全に回避できますが、プラスの財産も受け取れなくなります。放棄を希望する場合、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きが必要です。

適切な選択をするために

相続方法の選択は、被相続人の財産内容や相続人の状況により異なります。財産の調査を十分に行い、それぞれの方法のメリットとデメリットを比較してから決定することが重要です。特に、負債の有無や相続税の影響が懸念される場合は、税理士や行政書士などの専門家に相談し、的確なアドバイスを受けることをおすすめします。

適切な方法を選ぶことで、相続手続きをスムーズに進めることができます。

06遺言書による相続

遺言書は、被相続人が生前に自身の財産の分配方法を記した文書で、相続を円滑に進めるための重要なツールです。適切に作成された遺言書がある場合、その内容に基づいて遺産分割が行われ、相続人間のトラブルを未然に防ぐ効果があります。ここでは、遺言書の種類や作成方法、遺言執行者の役割、遺留分について詳しく解説します。

遺言書の種類と特徴

遺言書には、以下の3つの種類があります。それぞれの特徴を理解し、適切な形式で作成することが重要です。

| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット |

| 自筆証書遺言 | 被相続人が全て自筆で作成する遺言書。2020年以降は法務局での保管制度が利用可能 | 作成が簡単で費用がかからない | 内容に不備があると無効になる可能性がある |

| 公正証書遺言 | 公証人が作成し、公証役場で保管される遺言書。証人2人以上が必要 | 内容が明確で法的に有効性が高い | 公証人手数料がかかり、証人を用意する必要がある |

| 秘密証書遺言 | 遺言内容を秘密にして、公証人に遺言書の存在を証明してもらう形式 | 遺言内容を他人に知られずに作成可能 | 家庭裁判所での検認が必要で手続きが複雑 |

遺言書の作成方法

遺言書を作成する際には、法的に有効と認められる形式を守ることが必要です。特に、自筆証書遺言の場合、全ての内容を自筆し、署名と押印を必ず行う必要があります。また、財産目録はパソコンで作成可能ですが、各ページに署名と押印を行わなければ無効となります。公正証書遺言は、公証人が関与するため、法的に確実な内容が保証されます。

遺言執行者の役割

遺言執行者とは、遺言書に記載された内容を実現するために必要な手続きを行う人です。遺言執行者には、相続財産の名義変更や遺産分割の実行など、遺言の内容を確実に履行する責任があります。遺言執行者は、被相続人が遺言書で指定することもできますし、指定がない場合は家庭裁判所が選任します。

遺留分について

遺留分とは、法定相続人が最低限保証される相続分のことです。遺言書の内容が一部の相続人に不利であった場合でも、遺留分を主張することで法定相続人が一定の相続分を確保できます。遺留分を侵害された場合、相続人は「遺留分侵害額請求」を行い、侵害された分を取り戻すことが可能です。ただし、遺留分は配偶者、子ども、直系尊属にのみ認められ、兄弟姉妹には適用されません。

遺留分の対象

- 配偶者・子ども:法定相続分の1/2

- 直系尊属:法定相続分の1/3

遺言書による相続は、被相続人の意思を反映させる有効な手段です。しかし、遺言書の形式や遺留分の配慮を怠ると、相続人間のトラブルを引き起こす可能性があります。専門家のサポートを受けながら、適切な遺言書を作成することが大切です。

07遺産分割協議による相続

遺産分割協議は、遺言書がない場合や、遺言書に記載されていない財産について、相続人全員が集まり話し合いで財産の分割方法を決定する手続きです。相続人全員の同意が必要であり、公平かつ円滑な話し合いを進めることが重要です。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議を始める前に、相続人全員を確定し、相続財産を把握しておく必要があります。その後、相続人全員で話し合い、財産の分割方法を決定します。協議の際には以下のポイントを押さえることが重要です。

- 相続人全員の出席

協議には全員の出席が必要で、欠席者がいる場合は成立しません。 - 相続財産の確認

不動産や預貯金など、すべての財産をリスト化して共有します。 - 合意形成

各相続人の希望を尊重し、公平な分割を目指します。

遺産分割協議書の作成

協議がまとまったら、合意内容を「遺産分割協議書」として書面に残します。この書類は相続税の申告や名義変更手続きで必要となるため、正確に作成することが求められます。以下は協議書の基本的な記載内容です。

| 項目 | 内容 |

| 相続財産の内容 | 不動産、預貯金、有価証券など、分割対象の財産を具体的に記載 |

| 分割方法 | 各相続人が取得する財産の詳細(例:土地をAさん、預貯金をBさん) |

| 相続人の署名・押印 | 相続人全員の署名と実印による押印。印鑑証明書の添付が必要 |

相続人全員の合意形成のコツ

合意形成には、相続人全員が納得する形で話し合いを進めることが重要です。以下のコツを参考にしてください。

● 冷静で公平な話し合い

感情的な議論を避け、事実に基づいた冷静な話し合いを心がける。

● 専門家の活用

第三者である弁護士や行政書士に立ち会ってもらうことで、客観的かつ公正な協議が可能になる。

● 早めの準備

相続財産や各相続人の希望を事前に把握し、スムーズに話し合いを進められるよう準備する。

よくあるトラブルと対策

遺産分割協議は、相続手続きの中でも最もトラブルが起きやすい場面の一つです。しかし、相続人全員が協力し、公平な話し合いを行うことで、スムーズな解決が可能になります。複雑な場合やトラブルが懸念される場合には、専門家に相談することで適切なサポートを受けることをおすすめします。

遺産分割協議をスムーズに進めるために

遺産分割協議は、遺言書がない場合や遺言書に記載されていない財産について、相続人全員で話し合い、財産の分割方法を決める重要な手続きです。協議を始める前に、相続人全員を確定し、相続財産を正確に把握しておくことが必要です。協議が成立したら、合意内容を「遺産分割協議書」に記載し、全員が署名・押印します。この協議書は、相続税申告や名義変更の手続きに必要なため、正確に作成することが求められます。

協議をスムーズに進めるためには、冷静で公平な話し合いが重要です。感情的な対立を避けるため、第三者である専門家を立ち会わせることも効果的です。協議が難航する場合やトラブルが発生する場合には、専門家の助言を受けることで、公正かつ円満な解決が期待できます。

遺産分割協議は、相続人間の協力が不可欠な手続きですが、適切に進めることで、円滑な遺産相続を実現することが可能です。

相続相談に関するご予約

相続相談に関するご予約  0120-957-339

0120-957-339