相続手続き

相続手続きの流れと法的根拠を

詳しく解説!

相続手続き完全ガイド

相続は誰にとっても避けられない問題です。しかし、実際に相続手続きを始めるとなると、多くの人が「何をどうすれば良いのかわからない」と悩んでしまいます。ここでは相続手続きに関する具体的な方法を法的根拠とともに分かりやすく解説します。この記事を読むことで、相続に関する基本知識を得るだけでなく、手続きの流れや注意点も理解できるため、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。

01遺言書の確認

遺言書が存在する場合、その内容に従って相続が行われます。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれ法的要件があります。遺言書が存在するかをまず確認しましょう。

自筆証書遺言の確認方法

自筆証書遺言は自己保管と法務局保管の二つの保管方法があります。

自己保管の場合

遺言者本人が管理しているため遺言書の有無を確認するためには実物を見つけ出すしか方法がありません。

また、裁判所での検認手続きが必要です。

法務局で保管している場合

保管している法務局に対して遺言書情報証明書の交付請求を行います。

法務局で保管された自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きは不要となります。

02相続人の調査・確認

次に法定相続人を確定させる必要があります。

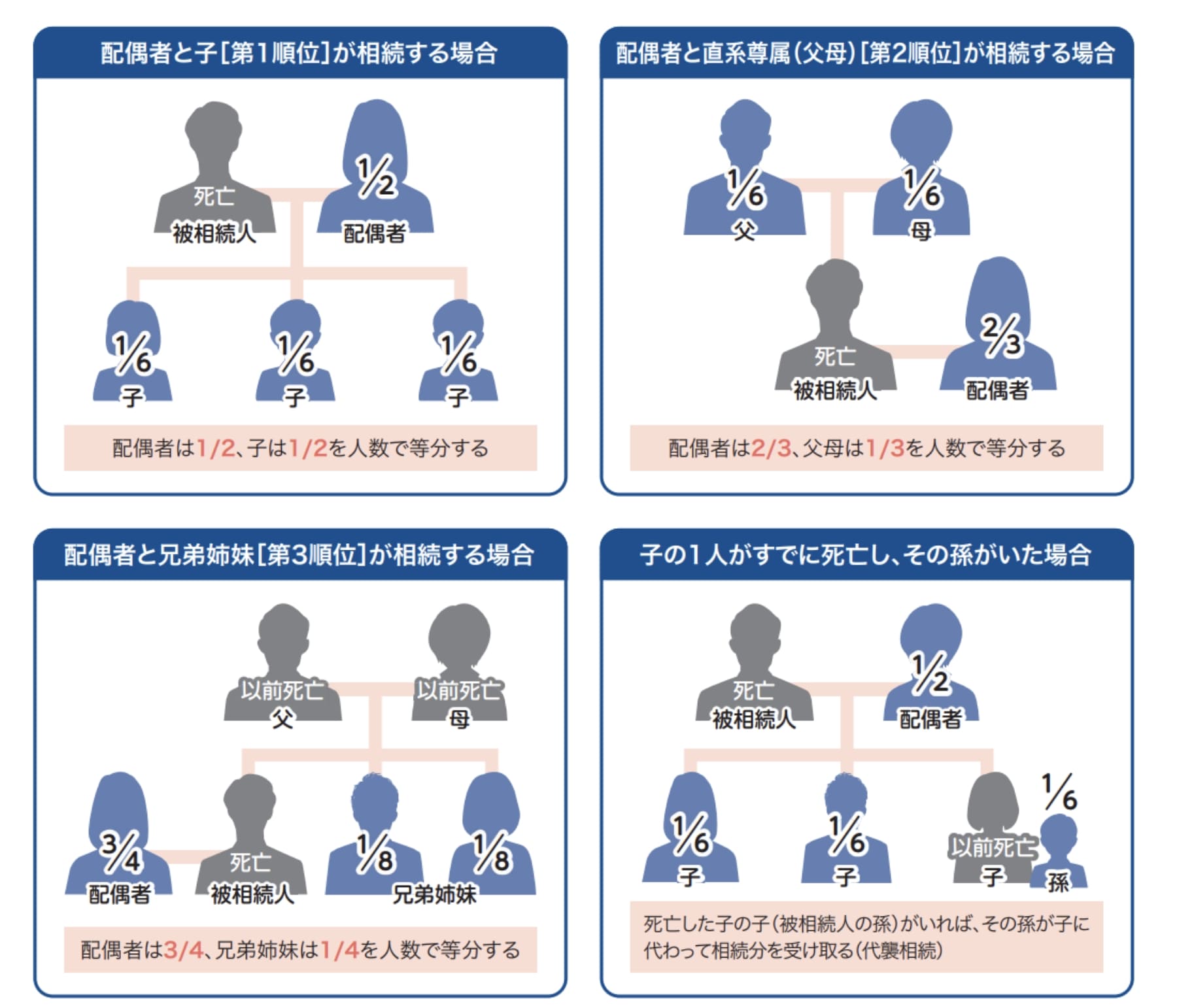

相続人の範囲

相続人は法律で定められており、主に以下の順序で相続されます。

- 配偶者は常に相続人です。

- 第一順位:子(子が死亡している場合には孫が代襲相続人となります)

- 第二順位:父母 第一順位の相続人がいない場合(父母が死亡している場合は祖父母が存命であれば祖父母)

- 第三順位:兄弟姉妹 第一順位、第二順位の相続人がともにいない場合(兄弟姉妹が死亡している場合は甥姪が代襲相続人になります)

戸籍の収集

相続人を確定させる

相続人を確定させるためには、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍を集める必要があります。 「被相続人の死亡時点」の戸籍ではなく、あくまでも出生から死亡までの一連の戸籍謄本が必要ということです。 つまり、現在の本籍地から以前の本籍地を調べ、そこからさらに以前の本籍地を遡っていく作業です。 それによって全ての法定相続人を確定させることができます。 今までは、各本籍地それぞれに戸籍の請求を行う必要があり、非常に手間と時間のかかる作業でしたが、令和6年3月から「戸籍証明書広域交付制度」ができるようになり、最寄りの市区町村の窓口1つで戸籍が収集できるようになりました。(但し兄妹の戸籍証明書等は請求できませんので注意が必要です)

戸籍証明書広域交付 令和6年3月1日から <戸籍の取得方法のページへ>法定相続情報証明書を作成

法定相続情報証明制度とは、相続人が法務局(登記書)に戸籍謄本等の必要書類一式を提出すると、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるかを一覧にしてくれる制度です。

「法定相続情報証明書」作成の流れ

03相続財産の調査

「相続財産調査」とは、被相続人(亡くなった人)の財産をすべて調べ、それらの財産を評価する(財産の価値を付ける)ことです。

財産の把握をする理由があります。

- 遺産分割協議を行うため

- 相続の放棄をするかどうか判断するため

- 相続税の計算を正しく行うため

相続財産の種類

● 相続財産

- 不動産:土地、宅地、農地、山林、など

- 建物:家屋、倉庫、など

- 預貯金:普通預金、定期預金など

- 有価証券:株式、国債、投資信託など

- 動産:自家用車、貴金属、宝石、骨董品など

- その他の権利:ゴルフ会員権など

● マイナスの財産

- 借入金:住宅ローンやカードローンの残高など

- 未払金:水道光熱費、通信費、医療費など

- 公租公課固定資産税など

- その他:預り敷金など

● 手順

1:プラスの財産を調べる

2:マイナスの財産を調べる

3:相続財産を評価して総額を確認する

4:財産調査が終了したら「財産目録」を作成する

具体的な財産の調査方法

不動産

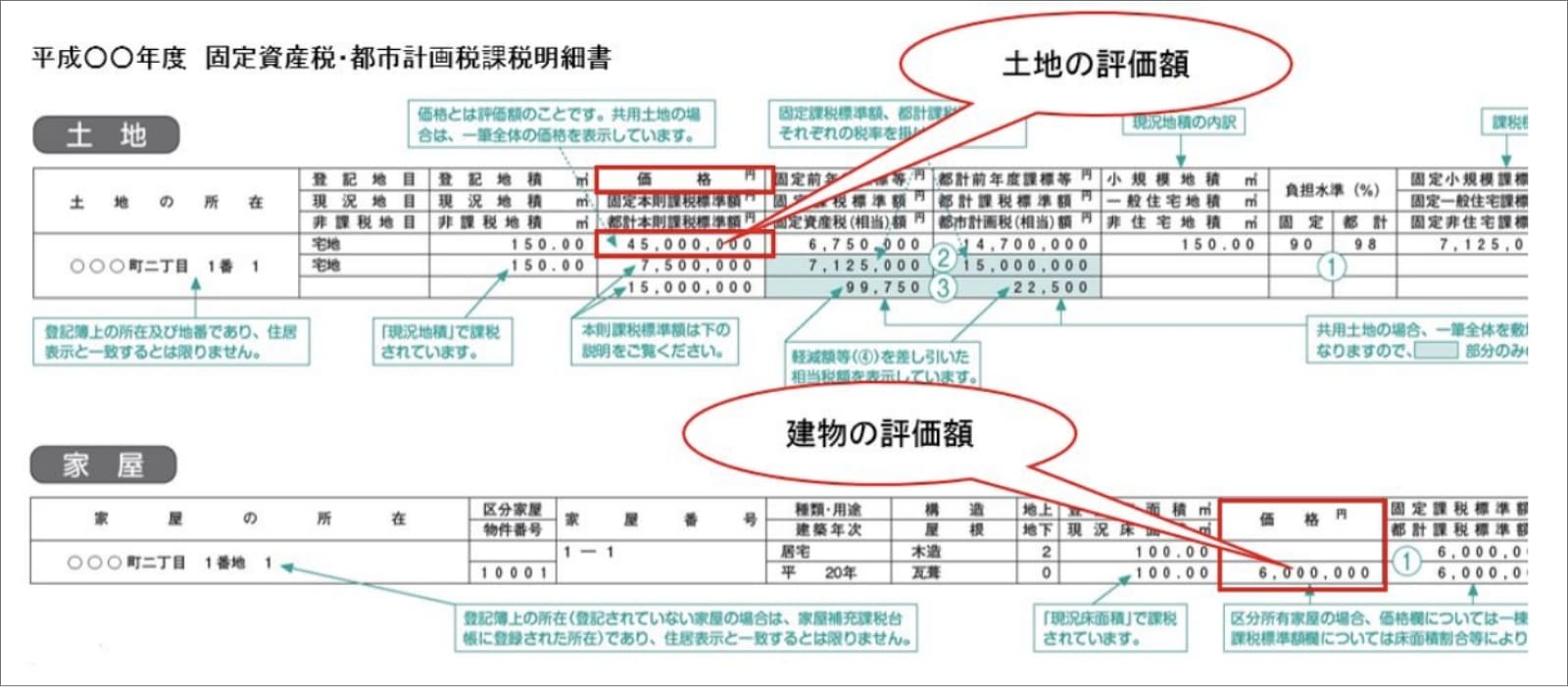

固定資産税納税通知書

まずは、毎年6月頃に送られてくる「固定資産税納税通知書」を確認します。固定資産税納税通知書には、被相続人が所有していた不動産の情報が記載されています。但し、固定資産税納税通知書にはすべての不動産が記載されているわけではありません。被相続人が共有で所有している場合には、その共同代表者に固定資産税納税通知書が届くため被相続人には届きません。また、固定資産税が「免税点」以下の場合も記載されません。

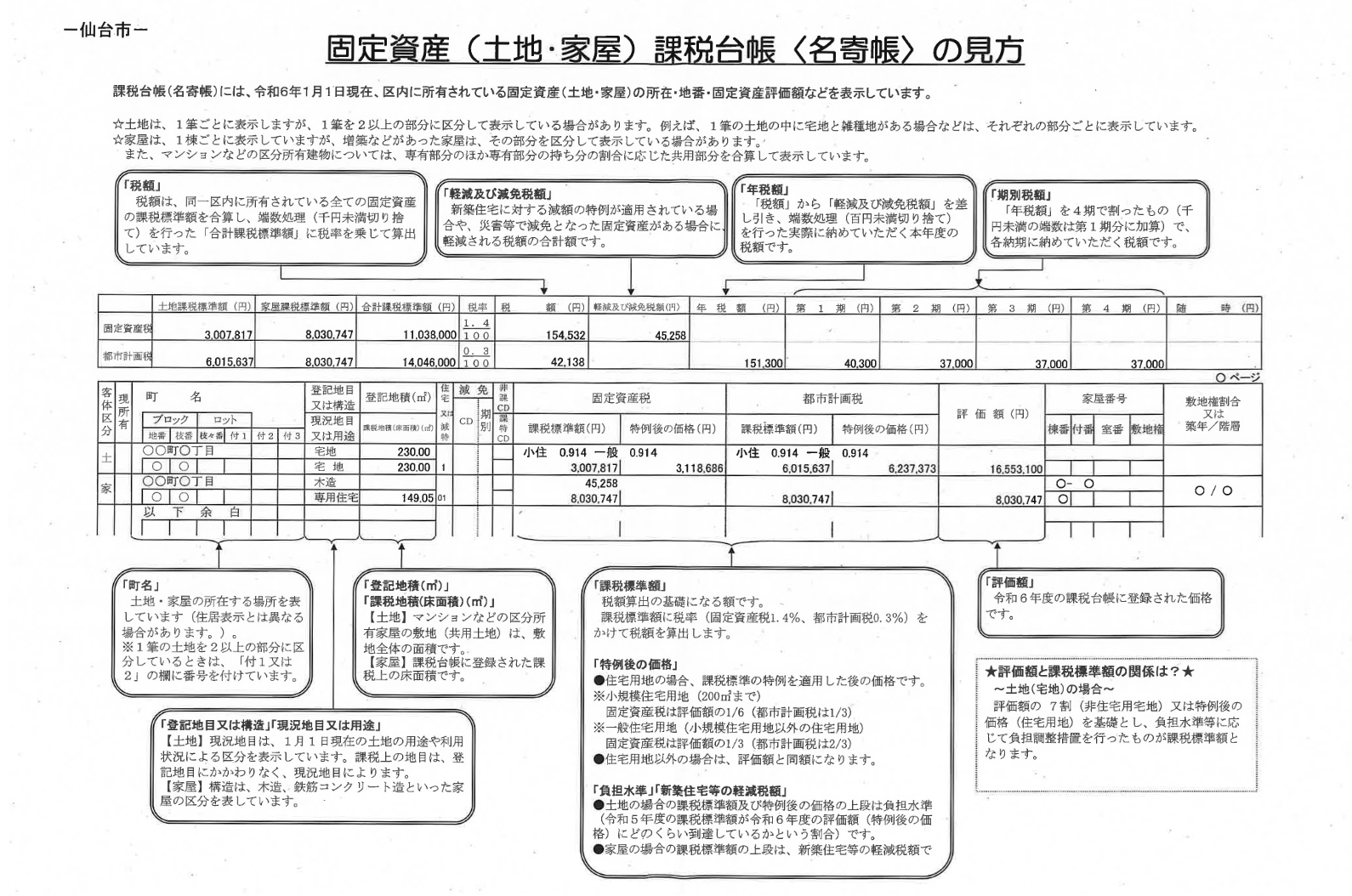

名寄帳

名寄帳とは、個人の方が所有している不動産(土地・家屋)を一覧表で確認できるものです。名寄帳と固定資産税納税通知書の違いは、名寄帳には固定資産税が課税されていない不動産(私道・山林・農地・公衆用道路等)も記載される点です。亡くなられた方が所有していた不動産が共有名義だった場合には固定資産税納税通知書が送られてくるのは共同者の代表者のみとなりますので、名寄帳で確認が必要になります。

名寄帳は、所在地を管轄する市町村役場または都税事務所で取得できます。但し、市町村単位で発行されますので、他の市区町村に所在地がある不動産は記載されません、他の地域に不動産を所有していた可能性がある場合には、所轄の役所で名寄帳を取得しましょう。

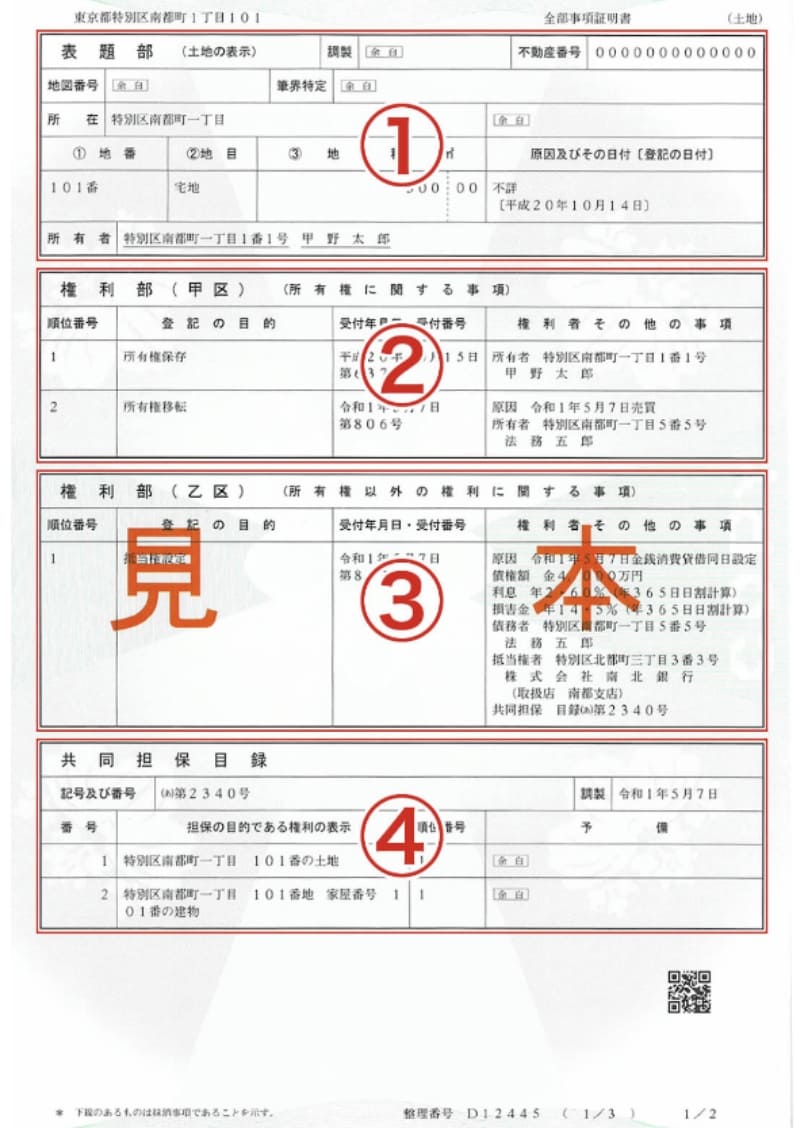

登記事項証明書で権利関係を確認

「登記事項証明書」(登記簿謄本)は、法務局で取得します。その不動産についての権利関係などのデータが記録された公的な書類で、実は誰でも簡単に見たり、手に入れたりできるものです。不動産の持ち分や、抵当権などを確認することができます。

⚫︎申請方法

- 法務局の窓口で申請

- オンラインで申請

- 郵送で申請

登記事項証明書

① 表題部

「登記事項証明書」(登記簿謄本)は、法務局で取得します。その不動産についての権利関係などのデータが記録された公的な書類で、実は誰でも簡単に見たり、手に入れたりできるものです。不動産の持ち分や、抵当権などを確認することができます。

② 権利部(甲区)

所有権に関することを確認できるのが、権利部(甲区)の欄です。ここでは、現在の所有者は誰か、また過去の所有者は誰だったのかが記載されています。所有権の移転があった際には、その原因や日時についても記載があります。

③ 権利部(乙区)

この不動産に関わる、所有権以外の権利関係を確認できるのが、権利部(乙区)です。例えば、この不動産の売買にローンが利用されている場合は、抵当権の設定登記、債務者と債権者、ローンの額などがわかります。ローンの完済等で抵当権が抹消された際には、抹消登記の記載があります。その他、借地権、地上権等、所有権以外の権利については、すべてここに記載されます。

④ 共同担保目録

ここでは、ローンを利用している場合に担保となっている不動産について確認することができます。購入する不動産のみ記載されている場合が多いですが、他の不動産も担保になっているときには、その不動産の情報も記載されています。

不動産の評価

土地の評価額を求める方法は「路線価方式」と「倍率方式」の2種類があります。

● 路線価方式

路線価方式とは、土地の面する道路の路線価(1㎡あたりの土地の評価額)に、奥行価格補正率や側方路線影響加算率などの補正率を乗じて、宅地の相続税評価額を求める方法です。

路線価は、その道路に面する標準的な宅地の1㎡あたりの価額として国税庁が定めたもので、毎年7月に公表されます。不整形地や無道路地、旗竿地などの特殊な土地については、さらに補正率を乗じるなどの調整が必要になります。路線価方式は、市街地など、宅地の取引価格の差が著しい地域に適用されます。

● 倍率方式

倍率方式とは、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて、宅地の相続税評価額を求める方法です。この倍率は地域や用途地区によって異なり、国税庁が定めた「評価倍率表」で確認できます。宅地の固定資産税評価額は、各市区町村の固定資産税課税台帳や固定資産税の納税通知書などで確認することができます。

倍率方式は、路線価が定められていない地域に所在する宅地の評価に用いられます。

詳しくは、評価方法のページをご確認ください。

評価方法金融資産

まずは、自宅の被相続人の通帳やキャッシュカードを探してみましょう。

また、金融機関や証券会社からの郵送物なども手掛かりになります。他には、被相続人の生活圏から銀行を検討してみる事です。被相続人の自宅や職場の近くなどの金融機関をあたって見る事も重要です。

また、支店がわからない場合でも、1つの支店でその銀行の全資産照会をかければ、その支店に口座があるかも判明できます。ゆうちょ銀行はほとんどの方が口座を持っている可能性が高いですので、忘れずに調べてみてください。

金融機関が分かったら、各銀行に被相続人の死亡日時点の「残高証明書」の発行依頼します。通帳がない場合には、取引明細書の取得も同時に行うことができます。通帳や取引履歴から貸金庫の有無を確認することもできます。

有価証券

株式や投資信託をお持ちであれば、被相続人の口座がある証券会社(上場株式等の場合)や株式発行会社(非上場株式会社)で調べます。しかし、どこの証券会社に口座を持っているか不明な場合や、他に把握していない証券口座があったり、銀行で投資信託を持っている場合もあります。証券会社の場合には、年に1回は取引報告書を郵送してくれるので、その場合はどこの証券会社と取引を行っているか分かります。その他証券会社から送られてくる案内や、預金口座の入出金の記録から判明できる場合もあります。

取引している証券会社が分からない場合には、証券保管振替機構(ほふり)に調査を行う事で、どこの証券会社に所有しているかが分かります。取引先の証券会社が判明したら被相続人の死亡日時点の残高証明書を取得します。その後、各株式一つ一つについて、単元未満株などがある場合も想定し、株主名簿管理人に被相続人の残高照会や未払い配当金の有無を確認します。

動産

自動車や貴金属や骨董品なども財産です。

動産の評価については、各専門家による鑑定や売買実例価格などから算定します。

借金

自宅に届く請求書や督促状などがないか調べてみましょう。もし見つからない場合でも、被相続人が生前に借金をしていた可能性がある場合には借金信用情報機関3機関に対して調査を依頼することもできます。

全国銀行個人信用情報センター(KSC) 株式会社日本信用情報機構(JICC) 株式会社シー・アイ・シー(CIC)04相続放棄や限定承認の検討

相続の放棄とは

「相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産に対する相続権の一切を放棄することです。 対象となるのは、被相続人のすべての財産であり、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も含まれます。 そのため、相続を放棄した場合、プラスの財産もマイナスの財産も、いずれも相続人が承継することはありません。 逆に、相続放棄をすることで「プラスの財産」も放棄することになり、かえって損となる事もありますので、慎重に検討が必要です。

相続開始から3カ月以内

相続放棄や限定承認をするには、自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所にその旨を申述することが必要です。この期間を過ぎると単純承認(無条件に相続を承認したもの)とみなされます。遺産の調査に時間がかかる場合には、家庭裁判所に請求して期間を延長してもらうことが可能です。 また、相続財産を一部でも処分(売却・贈与・消費)などした場合は単純承認したとみなされ、相続放棄ができなくなってしまうので注意が必要です。

相続放棄を検討するケース

- 明らかに負債が多い場合

- 相続の問題に巻き込まれたくない場合

- 被相続人の財産を特定の相続人に承継させたい場合

限定承認とは

相続で得た預金などのプラスの財産の限度においてのみ、被相続人の借金などのマイナスの財産を弁済し、残ったプラス財産があればこれを引き継ぐ方法です(民法922条)。

プラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きいが、どうしても手放したくない財産(自宅や事業用資産など)があるという場合に検討が必要です。

また、マイナスの財産の価額が不明で、プラスの財産よりもマイナスの財産が大きくなるかもしれないといった場合も、限定承認が検討されます。

限定承認も相続放棄と同じく、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

法定相続人が複数いる場合、「相続人全員が共同で行わなければならない」とされています。

つまり、相続人のうち1人でも反対する者がいれば、限定承認を行うことができません。

05準確定申告

準確定申告とは、被相続人の収入に対する確定申告の事です。準確定申告は、本人が行っていた確定申告を本人に代わって相続人が申告・納税を行うことが「準確定申告」です。

申告期限

準確定申告は1月1日から死亡日までに発生した収入に対しての確定申告ですので、申告期限は相続開始を知った日の翌日から4ヵ月以内です。

申告義務者

相続税と同じく相続人全員です。一つの申告書で全員連名で提出できます。

申告先

確定申告は申告者本人の住所地を管轄する税務署に提出するのに対し、準確定申告では亡くなった方(所得者本人)が生前に住んでいた住所地を管轄する税務署に提出することになります。

準確定申告が必要な場合

①事業所得・不動産所得がある場合

②2000万円以上の給与がある場合

③複数の企業から給与がある場合

④公的年金による収入が400万円以上ある場合

⑤給与・退職金以外で20万円以上の収入がある場合

06遺産分割協議

遺言書がある場合には、亡くなられた方の意思を尊重して遺言書の内容に従って遺産分割を行います。遺言書がない場合や遺言書があっても相続人全員の合意があれば、遺産分割協議によって分割することができます。相続人全員が参加して遺産分割協議を行い、誰がどの財産をどれだけ引き継ぐのか決める事ができます。また、相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合で遺産分割することができます。

遺産分割の期限はありませんが、以下の様な期限が設けられているものがありますので、これらの期限までに遺産分割協議を終えていないと、手続が煩雑になったり、罰則がついたりすることもありますので、要注意です。

期限があるもの

相続税の申告・納税

相続開始の翌日から10ヵ月以内

相続税の申告書は遺産分割協議書を添付書類として提出する必要があります。

期限までに相続税の申告・納付をしなかった場合にはペナルティや特例が使えない場合があります。

● ペナルティ

期限までに申告しなかった:無申告加算税

期限までに納付しなかった:延滞税

● 適用ができなくなるもの

- 配偶者の税額軽減

- 小規模宅地の特例

- 延納・物納ができない

※遺産分割が相続税申告期限に間に合わない場合でも、申告期限は延長されませんので、法定相続分で分割したと仮定した相続税申告書と「申告期限後3年以内の分割見込書」を期限内に申告することで、ペナルティは加算されません。配偶者控除や小規模宅地の特例などは、申告期限から3年以内に遺産分割協議が整えば適用することができます。

相続登記

不動産の取得を知った日から3年以内

令和6年4月1日から、相続登記は「不動産を取得した相続人がその取得を知った日から3年以内に申請手続きを行うように義務化されました。期限を過ぎると罰則(10万円以下の過料)の対象となります。

法務省|相続登記の申請義務化に関するQ&A特別受益や寄与分の主張

相続開始から10年以内

改正前は、遺産分割協議において、特別受益と寄与分の主張できる期間に制限はありませんでしたが、民法改正により、令和5年4月1日以降は相続開始から10年経過後の遺産未分割については、原則として「法定相続分(民法で定められた割合)」または「指定相続分(遺言書による指定割合)」によって遺産分割することとなりました。つまり、相続開始から10年経過した場合には、特別受益や寄与分が認められるような事実があったとしても、遺産分割協議に反映できなくなってしまいました。

しかし、遺産分割協議そのものに期限が設けられる訳ではないので、法定相続人全員が合意すれば、相続開始から10年経過後でも具体的相続分による分割は可能です。なお、相続開始から10年経過前に家庭裁判所に遺産分割請求をすれば、10年経過後も引き続き特別受益や寄与分の主張が可能となります。

遺産分割方法

現物分割

遺産を現物のまま分けるのが「現物分割」です。預貯金は長女、不動産は長男など個々の財産をそのまま分配する方法です。しかし、法定相続分に従って分割することが難しく不公平になりやすい分け方です。

換価分割

財産を売却して金銭に変えて分割する方法です。得た現金を分けるため公平に分けやすいメリットがありますが、売却に手間や費用が発生したり、売却益に所得税・住民税がかかることに注意が必要です。

代償分割

相続人の一人が法定相続分を超える価値の財産を取得した場合に、他の相続人に対して代償金を支払うことで分割したものとして扱うものです。例えば自宅に住み続けたい相続人がいる場合などです。しかしその現物を引き継ぐ相続人に代償金を支払う資力が必要です。

共有分割

財産を相続人全員で共有で所有する方法です。公平な分割ができますし、財産を売却することなくそのまま残すことができます。しかし共有財産を保有する相続人が亡くなった場合にはその権利がその相続人(子など)に移るため利害関係者が多くなったり、複雑になるというデメリットもあります。

遺産分割の注意点

未成年者や認知症の方など意思判断能力が不十分な方がいる場合には、遺産分割協議に参加する代理人を立てなければなりません。

未成年は遺産分割協議に参加できませんので、親が相続人の場合で利害関係がある場合には家庭裁判所に「特別代理人」の選任してもらいます。認知症の方が相続人にいる場合には、家庭裁判所に「成年後見人」を選任してもらいます。

遺産分割協議が整わない場合

遺産分割の調停

相続人同士の話し合いである遺産分割協議で遺産分割が決まらないときや、話し合いに非協力的な相続人がいるときには、家庭裁判所へ「遺産分割の調停」を申し立てます。調停では事情聴取や資料の提出が求められます。加えて遺産の鑑定も実施し、合意に向けての助言や解決案の提示が行われます。反対する相続人が1人でもおり、話がまとまらないと調停は不成立です。

裁判所|遺産分割調停調停が不成立の場合は遺産分割審判

調停がまとまらない場合は「遺産分割の審判」へ移行します。移行は自動的に行われるため、申立人である相続人が行う手続きは特にありません。調停は不成立として終了しますが,引き続き審判手続で必要な審理が行われた上,審判によって結論が示されることになります。

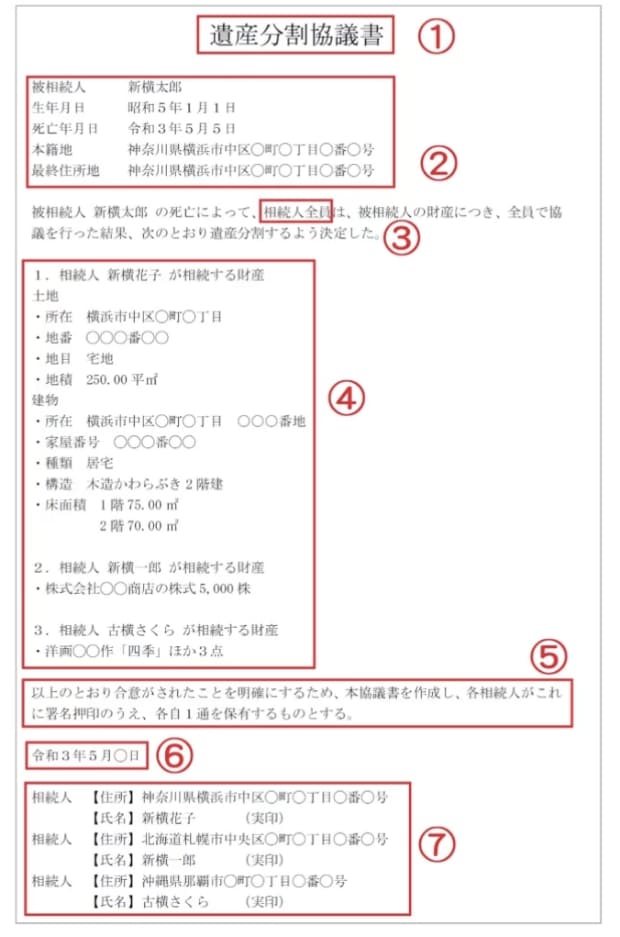

遺産分割協議書

遺産分割の話し合いがまとまったら、必ず遺産分割協議書を作成しましょう。

相続人が一人だけの場合や、遺言書通りに遺産を分割する時には、遺産分割協議書の作成は不要です。

遺産分割協議書

①タイトル

②被相続人の情報を記載

③相続人の情報

④相続財産の内容

⑤相続人全員が同意した事実の情報

⑥遺産分割協議成立日

⑦相続人の署名・捺印

遺産分割協議書が必要な手続き

- 不動産の名義変更

- 相続税の申告

- 預金口座・証券口座解約手続き

- 自動車の名義変更

- 相続人間でのトラブルの時 など

07相続税申告

まず、相続税の申告が必要かどうか確認しましょう

遺産総額の確認

相続人が相続又は遺贈・みなし相続などによって取得した財産の合計を計算します。

プラスの財産とマイナスの財産

財産の内容は、「相続財産の調査」を参照してください。

非課税財産の確認

相続財産の中には一定額まで相続税が課税されない財産があります。

● 生命保険の死亡保険金

契約者・被保険者が被相続人で、死亡保険金の受取人が相続人である契約「500万円×法定相続人数」まで非課税です。

死亡保険金の受取人が相続放棄した場合や相続人以外である場合は、非課税枠が適用されません。

● 被相続人の死亡により支払われた退職金

「500万円×法定相続人数」まで非課税です。

退職手当金を法定相続人以外が受け取った場合は非課税とはなりません。

● 被相続人の勤務先から支払われた弔慰金等

- 被相続人が業務上の理由で亡くなった場合

死亡当時の普通給与の3年分に相当する額まで非課税 - 被相続人が業務外の理由で亡くなった場合

死亡当時の普通給与の6ヵ月分に相当する額まで非課税

生前贈与加算や相続時精算課税対象財産の確認

●生前贈与加算

生前贈与加算とは、被相続人の死亡日からさかのぼって3年以内に暦年贈与された財産に対して相続税が加算される事です。

通常、暦年贈与は1月1日から12月31日までに贈与された額が110万円以下であれば贈与税はかかりませんが、相続税の計算をする際には、被相続人が亡くなった日からさかのぼって3年以内に贈与された財産については、贈与税の対象だったかどうかにかかわらず相続税の課税価格に加算されます。

なお、2023年度の税制改正によって、相続税における生前贈与の加算の対象が死亡日からさかのぼって7年以内に延長されました。

これにより、 2024(令和6年)年1月1日以降の生前贈与については、段階的に加算の対象期間が延びていくことになります。

相続開始前の3年以内の贈与が加算対象となるのは従来どおりですが、4年以上前のものは、その期間の生前贈与の額から100万円を控除した額が持ち戻しの対象となります。

たとえば、年間100万円の生前贈与を続けていた場合、3年以内の300万円はそのまま持ち戻しの対象となりますが、4年前から7年以内の400万円は100万円を控除した300万円が持ち戻しの対象となります。

● 相続時精算課税制度

「500万円×法定相続人数」まで非課税です。

退職手当金を法定相続人以外が受け取った場合は非課税とはなりません。

基礎控除の確認

遺産の総額が基礎控除以下に収まる場合は、相続税の申告も納付も必要ありません。

基礎控除を超える方は、相続税の申告と納税が必要となります。※養子の数には制限があります。

08名義変更

不動産名義変更

土地・建物、マンションなどの不動産の名義変更とは、登記簿の所有者の変更(所有権移転登記)の事です。

登記申請書を作成し、必要書類を不動産を管轄する法務局に提出して、申請します。

● 不動産名義変更にかかる費用

| 登録免許税 | 固定資産税評価額×0.4% |

|---|---|

| 司法書士への報酬 | 4~5万円 |

● 不動産名義変更に必要な書類

| 必要書類 | 説明 | 取得場所 |

| 登記申請書 | 登記に必要な事項を記載した申請書 | 自分で作成 ※法務局のホームページから取得可能 法務局|不動産登記の申請書様式について |

| 登記事項証明書 | 不動産の権利関係の変動などを表す情報 | 法務局窓口 法務局が提供する登記・供託オンライン申請システム |

| 登記識別情報 | 登記所(法務局)から通知される情報で名義人本人確認のための書類 | 不動産を取得した際に発行された書類 |

| 相続人全員の印鑑証明書 | 遺産分割協議書に押印したものと同じもの | 住所地の市区町村役場 |

| 法定相続人のうち、 新しく所有者になる方 |

本籍記載のもの | 住所地の市区町村役場 |

| 相続人全員の戸籍謄本 | 当事者が相続人の権利を有している事を証明する書類 | 住所地の市区町村役場 |

| 被相続人の出生から 死亡までの連続した戸籍謄本 |

被相続人の出生から死亡までの経緯がわかる書類 | 住所地の市区町村役場 |

| 被相続人の住民票の除票 又は戸籍の附票 |

被相続人の本籍及び登記上の住所が 記載されている書類 |

自筆証書遺言:自宅保管 公正証書遺言:自宅及び公証人役場 |

| 遺産分割協議書 | 相続人全員で財産をどのように分けるかを話し合いその結果をまとめた書類 | 自分で作成又は士業の先生にて作成 |

| 固定資産評価証明書 | 登録免許税を算出するために使用する固定資産の価格を証明する書類 | 住所地の市区町村役場 |

| 相続人関係図 | 被相続人と法定相続人の続柄を証明する書類 | 戸籍謄本を家系図にしたものを作成 |

ご自身で行う場合には、書類の作成や資料集めなど労力と時間がかかります。

また、2024年4月1日以降に相続や遺贈などで不動産を取得した場合には、相続の開始を知ってから3年以内に登記しなければなりません。

正当な理由がなく相続登記を行っていない場合には10万円以下の過料が科させることがありますので要注意です。

それでも、何度も法務局に足を運ぶ事ができる方はトライしてみてもいいかもしれませんが、多くの方は司法書士へ依頼する方が多いです。

相続相談に関するご予約

相続相談に関するご予約 0120-957-339

0120-957-339