不動産に関わる税金

不動産の取得から売却まで

知っておくべき税金の知識

01不動産取得時にかかる税金

不動産の取得には、さまざまな税金がかかります。ここでは、主な税金である「不動産取得税」「登録免許税」「印紙税」について、税率や計算方法、軽減措置の条件などを詳しく解説します。

不動産取得税

不動産取得税は、不動産を取得した際に一度だけ課される地方税です。住宅用の不動産や特定の条件を満たす不動産については軽減措置が適用される場合があります。

●税率と計算方法

不動産取得税の税率は4%(※)で、課税標準額にこの税率を掛けて税額を計算します。課税標準額は、購入価格とは異なり、固定資産評価額が基準になります。

計算式不動産取得税額 = 固定資産評価額 × 4%

※税率は時期や地域により異なる場合があるため、都道府県の公式情報を確認することが大切です。

●軽減措置の条件

新築住宅や特定の中古住宅には軽減措置が適用され、不動産取得税の負担が軽減されます。例えば、一定の面積(50㎡以上240㎡以下)を満たす住宅用不動産については、課税標準額から1,200万円が控除されます。軽減措置を受けるには、購入後に自治体への申告が必要な場合があるため、購入時に確認しておきましょう。

登録免許税

不動産の所有権を移転する際に登記を行うために必要な税金で、所有権移転登記や抵当権設定時に発生します。

●所有権移転登記の税率

不動産を取得した際、所有権の移転登記を行うために登録免許税が発生します。通常、税率は固定資産評価額の2%ですが、住宅用の建物には1.5%の軽減措置が適用されることがあります(軽減措置の適用期間や条件については変更される場合があるため、最新情報をご確認ください)。

計算式登録免許税額 = 固定資産評価額 × 2%(一般の不動産の場合)

●抵当権設定時の税率

抵当権を設定する際にも登録免許税がかかります。通常、設定金額の0.4%が課税されますが、住宅ローン控除の適用条件に合致する場合、軽減措置が適用されることもあります。

計算式登録免許税額 = 設定金額 × 0.4%

印紙税

不動産の売買契約書を作成する際にかかる税金です。印紙税は、契約書に記載された契約金額に応じて税額が決まります。

●契約書作成時の税額

印紙税は、契約金額が高額になるほど税額が増加します。例えば、契約金額が1,000万円を超え5,000万円以下の場合には1万円の印紙税が課されますが、時期によっては軽減措置が適用されることもあります。

| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |

| 10万円を超え 50万円以下のもの |

400円 | 200円 |

| 50万円を超え 100万円以下のもの |

1千円 | 500円 |

| 100万円を超え 500万円以下のもの |

2千円 | 1千円 |

| 500万円を超え 1千万円以下のもの |

1万円 | 5千円 |

| 1千万円を超え 5千万円以下のもの |

2万円 | 1万円 |

| 5千万円を超え 1億円以下のもの |

6万円 | 3万円 |

| 1億円を超え 5億円以下のもの |

10万円 | 6万円 |

| 5億円を超え 10億円以下のもの |

20万円 | 16万円 |

| 10億円を超え 50億円以下のもの |

40万円 | 32万円 |

| 50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |

印紙税は契約書1通ごとに課されるため、2通作成する場合は双方に印紙を貼る必要があります。軽減措置の適用条件など、最新の税制を確認することが大切です。

02不動産所有期間中の税金

不動産を所有している間にも、維持に関わる税金や保険料の負担があります。ここでは、固定資産税、都市計画税、そして固定資産税額が影響する国民健康保険料について詳しく解説します。

固定資産税

固定資産税は、土地や建物などの不動産を所有する際に毎年課される地方税です。

●計算方法と納付時期

固定資産税は固定資産評価額に基づいて計算され、標準税率は1.4%です(自治体により異なる場合があります)。毎年1月1日時点で不動産を所有している人に課税され、市町村からの通知に従い、年4回に分けて納付します。

計算式固定資産税額 = 固定資産評価額 × 1.4%

●住宅用地の特例

住宅が建っている土地には、固定資産税の軽減措置が適用されます。小規模住宅用地(200㎡以下)の部分については、課税標準額が1/6に、一般住宅用地(200㎡を超える部分)は1/3に軽減されます。これにより、住宅用地の固定資産税負担が大幅に抑えられます。

都市計画税

都市計画税は、都市計画区域内の土地や建物に対して課される地方税で、市街化区域に該当する不動産のみが対象です。

●対象地域と税率

都市計画税の標準税率は0.3%ですが、実際の税率は市町村によって異なります。都市計画区域内の市街化区域に指定された土地や建物が課税対象で、固定資産税と同様に固定資産評価額を基準に計算されます。

計算式都市計画税額 = 固定資産評価額 × 税率(最大0.3%)

都市計画税は、道路や上下水道などの都市インフラ整備に使われるため、都市部の不動産所有者にとっては一般的な負担となります。

国民健康保険料

固定資産税額が、国民健康保険料の算定にも影響を与える場合があります。

●固定資産税額の影響

国民健康保険料の一部は資産割として、所有している不動産の固定資産税額が反映されることがあります(自治体によって異なります)。このため、不動産を所有していると、一定の資産に基づく保険料が課されるケースがあります。

●軽減措置の申請方法

国民健康保険料には所得や世帯構成に応じた軽減措置が設けられています。所得が一定以下の場合など、減免申請をすることで保険料負担を軽減できる場合があるため、対象となる方は自治体の窓口で確認し、必要書類を揃えて申請しましょう。

03不動産売却時の税金

不動産を売却した際には、譲渡所得に対して所得税や住民税が課されるほか、復興特別所得税も追加で課税されます。ここでは、譲渡所得の計算方法や税率、復興特別所得税の詳細について解説します。

所得税・住民税

不動産の売却益である譲渡所得に対しては、所得税と住民税が課税されます。売却時には、譲渡所得を正確に計算し、適用される税率を確認することが大切です。

●譲渡所得の計算方法

譲渡所得は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いて算出します。取得費には購入代金や購入時の手数料が含まれ、譲渡費用には売却手数料やリフォーム費用などが含まれます。

計算式譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)

●譲長期・短期譲渡所得の違い

不動産の所有期間が5年を超えるか否かによって、譲渡所得は長期譲渡所得と短期譲渡所得に分けられ、適用される税率も異なります。

長期譲渡所得:所有期間が5年超の不動産。税率が低めで、所得税15%、住民税5%(合計20%)です

短期譲渡所得:所有期間が5年以下の不動産。税率が高く、所得税30%、住民税9%(合計39%)が適用されます。

所有期間が長いほど税負担が軽減されるため、売却時期を調整することで税負担を抑えられる可能性があります。

●所得税と住民税の税率

上記のように、長期と短期で税率が異なり、長期譲渡所得には20%、短期譲渡所得には39%の税率がかかります。

復興特別所得税

復興特別所得税は、東日本大震災の復興支援のために導入された追加課税です。所得税に対して課され、所得税額の2.1%が復興特別所得税として上乗せされます。

●計算方法と適用期間

復興特別所得税の額は、所得税額に2.1%を掛けて計算されます。

計算式復興特別所得税 = 所得税額 × 2.1%

この税は、2037年まで適用されるため、不動産を売却する際には所得税とともに復興特別所得税も考慮して税額を見積もる必要があります。

04居住用財産(マイホーム)の売却特例

マイホーム(居住用財産)を売却した場合には、税負担を軽減するための特例がいくつかあります。その中でも「3,000万円特別控除」は、譲渡所得から3,000万円を控除できる強力な節税措置です。ここでは、特例の適用条件や計算方法、確定申告の手続きについて詳しく解説します。

3,000万円特別控除

3,000万円特別控除とは、居住用財産を売却した際、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例です。適用条件を満たせば、譲渡所得税の大幅な軽減が可能となります。

●適用条件

3,000万円特別控除を受けるには、以下の主な条件を満たす必要があります。

- 売却する不動産が自己の居住用財産であること(マイホームであること)。

- 売却した年の前年および前々年に、同じ特例(3,000万円特別控除)を利用していないこと。

- 配偶者や直系血族など、特別な関係がある親族への売却でないこと。

- 長期譲渡所得または短期譲渡所得のいずれにも適用されますが、短期譲渡所得の場合は他の特例と併用できない場合があるため、事前に確認が必要です。

※物件の所有期間が5年を超えていると、軽減税率が適用される長期譲渡所得特例と併用できる可能性もあります。

●計算方法

3,000万円の特別控除を適用する場合、譲渡所得から3,000万円を差し引いた額が課税対象となります。

計算式譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)

課税対象額 = 譲渡所得 − 3,000万円

仮に譲渡所得が4,000万円の場合、3,000万円を控除すると課税対象額は1,000万円となります。これにより、課税対象の所得が大幅に軽減され、節税効果が高まります。

●確定申告の手続き

3,000万円特別控除を適用する場合、確定申告が必要です。申告時には、以下の書類を提出することが一般的です。

- 売買契約書の写し(譲渡所得の金額を確認するため)

- 住民票の写し(居住用財産であることを証明)

- 譲渡費用や取得費の証明書類(領収書など)

確定申告書には、3,000万円特別控除を適用する旨を記載し、必要な書類を添付して提出します。期限内に申告することで控除が適用され、税負担を軽減できます。

特定の居住用財産の買換え特例

居住用財産(マイホーム)を売却して新たな居住用不動産を購入した場合、売却益に対する課税を将来に繰り延べる「特定の居住用財産の買換え特例」を利用できる可能性があります。この特例を活用すると、買換え後の住宅に対して「圧縮記帳」を行い、譲渡所得税の負担を減らすことができます。

●適用要件

特定の居住用財産の買換え特例を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。

- 売却した物件が自己の居住用であり、かつ所有期間が10年以上であること。

- 売却した年の前年から翌年にかけて、新たな居住用不動産を購入または建築していること。

- 売却価格が1億円以下であること(※売却価格が1億円を超える場合には、一部の特例が適用されます)。

- 売却した物件の買主が配偶者や直系親族などの特定関係者ではないこと。

●圧縮記帳の方法

圧縮記帳とは、譲渡所得に対する課税を先延ばしにするための会計処理です。この特例を適用すると、譲渡所得が新たな不動産の取得費に加算されるため、課税対象の所得額が減少します。

計算式売却した不動産の譲渡所得が1,000万円で、新たな不動産の取得費が5,000万円だった場合、圧縮記帳によって新たな不動産の取得費が4,000万円として計上されます。これにより、売却時の譲渡所得への課税が繰り延べられ、買換え後の不動産売却時に課税されることになります。

●期限と手続き

買換え特例の適用には、確定申告が必要です。申告は、不動産を売却した翌年の3月15日までに行います。また、新たな居住用不動産の購入についても、期限内に取引を完了させ、必要な書類を揃えて申告します。詳しい申告内容や提出書類については、税理士に相談すると安心です。

軽減税率の特例

居住用財産を売却し、一定の要件を満たす場合、長期譲渡所得に対する税率を通常より低い軽減税率で課税することが可能です。この軽減税率の特例は、所有期間が長い不動産に適用され、譲渡所得税の負担を大幅に軽減できます。

●適用条件

軽減税率の特例を利用するための主な条件は以下の通りです。

- 売却する不動産が自己の居住用であり、かつ所有期間が10年以上であること。

- 譲渡所得税の特例である「3,000万円特別控除」と併用できる場合があります。

●計算方法

軽減税率の特例が適用されると、譲渡所得税の税率が以下のように優遇されます。

- 6,000万円以下の部分:所得税10%、住民税4%(合計14%)

- 6,000万円超の部分:所得税15%、住民税5%(合計20%)

譲渡所得が8,000万円の場合、軽減税率を適用すると次のようになります。

6,000万円以下の部分:6,000万円 × 14% = 840万円

6,000万円超の部分:2,000万円 × 20% = 400万円

合計税額:840万円 + 400万円 = 1,240万円

この特例を利用することで、通常の税率よりも低い税率で課税されるため、譲渡所得税の負担が軽減されます。確定申告時には適用条件を満たしているか確認し、軽減税率の適用申告を行うことが重要です。

05相続不動産の税金

相続によって不動産を取得した場合、その不動産に関する税金も発生します。ここでは、相続税の基本的な計算方法や申告期限、さらに相続した不動産を売却する際に適用できる特例について解説します。

相続税

相続によって不動産を取得した際には、相続税の申告が必要です。相続税額は不動産の評価額に基づいて計算され、適切な評価方法を知ることが申告の第一歩となります。

●評価方法

相続税の評価額は、一般的に「路線価」や「固定資産評価額」を基準として計算されます。路線価が設定されていない地域では、倍率方式を用いて評価額が決まります。また、不動産の利用形態(住宅地、商業地など)や状況によって評価方法が異なり、相続税申告時に正確な評価を行うことが重要です。

●計算の基本

不動産を含めた総資産額から基礎控除額を引いた金額が相続税の課税対象となります。基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」で計算され、この額を超える場合に相続税が発生します。

計算式相続人が3人の場合の基礎控除額は、「3,000万円 +(600万円 × 3)= 4,800万円」となります。相続資産がこの額を超える場合、超過部分に対して相続税が課税されます。

●申告期限

相続税の申告期限は、相続開始(被相続人の死亡)から10か月以内です。期限までに申告・納税を済ませないと延滞税が発生する可能性があるため、余裕をもって手続きを進めましょう。

相続した不動産の売却時の特例

相続した不動産を売却する場合、一定の特例を活用することで税負担を軽減できる場合があります。ここでは主な特例について解説します。

●取得費加算の特例

相続した不動産を相続開始から3年10か月以内に売却した場合、相続税として支払った額の一部を不動産の「取得費」に加算できる特例です。これにより譲渡所得を減らし、譲渡所得税の負担を軽減することが可能です。

計算式相続税として支払った額のうち、相続した不動産に対応する部分が1,000万円であれば、その額を取得費に加算して譲渡所得税の計算が行われます。これにより、譲渡所得が減少し、課税額が低くなります。

●相続開始後3年以内の譲渡特例

相続開始後3年以内に不動産を売却した場合、通常の譲渡所得に対する課税よりも低い税率が適用されることがあります。この特例により、相続後に迅速に売却することで税負担を抑えることが可能です。

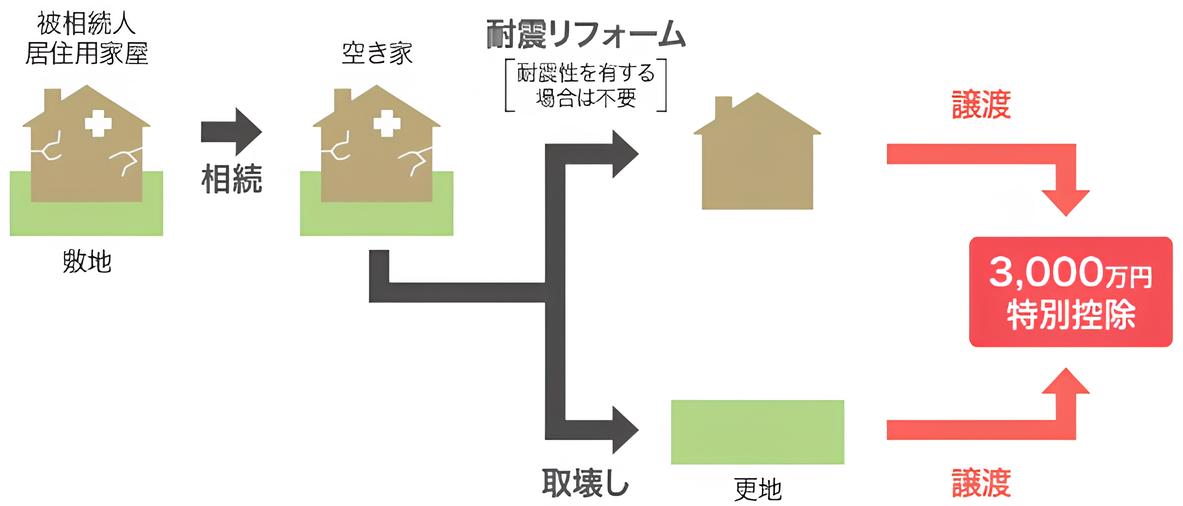

●空き家の3,000万円特別控除

被相続人が一人で住んでいた住宅を相続し、その住宅を解体または耐震リフォームして売却した場合、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例です。この特例を利用することで、空き家となった相続不動産の売却に伴う税負担を大幅に軽減できます。

適用条件- 被相続人が一人で居住していた住宅であること

- 昭和56年5月31日以前に建てられた建物で、耐震基準を満たしていること

- 売却する前に空き家のままか、解体後の更地として売却すること

これらの特例を活用することで、相続した不動産の売却に伴う税負担を軽減できます。適用条件が細かく定められているため、確定申告時には専門家の助言を得ながら進めることが推奨されます。

06不動産投資に関する税金

不動産投資によって得られる収入には、所得税が課されます。この収入は「不動産所得」として扱われ、適切な申告と経費計上を行うことで税負担を抑えることが可能です。ここでは、不動産所得の計算方法や経費の範囲、さらに青色申告の特典について詳しく解説します。

所得区分(不動産所得)

不動産投資による賃貸収入は「不動産所得」として分類されます。不動産所得は、総収入金額から必要経費を差し引いた額で計算されます。

●計算方法

不動産所得の計算は、以下の計算式に基づきます。

不動産所得 = 総収入金額 - 必要経費

総収入金額には、家賃収入や共益費収入が含まれ、これから必要経費を差し引いた額が課税対象の所得となります。

●必要経費の範囲

不動産所得を計算する際に差し引ける「必要経費」には、物件を管理・維持するための費用や税金が含まれます。具体的には以下のような費用が必要経費として計上可能です。

- 固定資産税や都市計画税

- 修繕費

- 管理費用

- 物件の減価償却費

- 借入金の利息

必要経費として認められる範囲を理解し、正確に計上することで、課税所得を抑えることができます。

青色申告の特典

青色申告を選択することで、不動産所得に対する控除や特典を受けることが可能です。青色申告は、適切な会計記録と申告手続きを行うことで、税制上の優遇措置が受けられる制度です。

●要件と手続き

青色申告を行うためには、不動産所得を計上する前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出し、承認を受ける必要があります。申請書の提出期限は、不動産所得が発生する年の3月15日までです。青色申告では、複式簿記の帳簿付けが求められますが、正確な帳簿を作成することで、控除や特典が受けられるメリットがあります。

●各種控除

青色申告には、以下のような控除があります。

- 青色申告特別控除:複式簿記で帳簿を作成し、確定申告書を期限内に提出すると、10万円または55万円、65万円の特別控除が受けられます。控除額は帳簿の方法や申告内容により異なります。

- 専従者給与控除:家族を業務に専従させ、給与を支払う場合、その給与も必要経費として計上できます。これにより所得が軽減され、節税効果が期待できます。

- 赤字の繰越控除:不動産所得が赤字の場合、翌年以降3年間にわたり、赤字を繰り越して所得から控除できる制度です。これにより、次年度以降の税負担が軽減されます。

青色申告の特典を有効に活用することで、不動産所得に対する税負担を軽減し、収益の最大化を図ることが可能です。

不動産投資を行う際には、所得税や住民税の負担を意識し、正確な計算と適切な申告を行うことが大切です。不動産所得の計算には必要経費を含めることができ、特に青色申告の特典を活用することで大幅な控除が期待できます。また、複式簿記での記帳や帳簿の保存が求められる一方で、特別控除や専従者給与控除、赤字の繰越控除などの優遇措置を受けられる点が魅力です。

税制の特典を活用することで、不動産投資の収益を最大化し、長期的に安定した利益を得ることができます。不動産投資を有利に進めるためにも、税務の専門家に相談し、最新の税法や節税対策を取り入れながら、効率的に税務管理を行うことをおすすめします。

相続相談に関するご予約

相続相談に関するご予約  0120-957-339

0120-957-339