| 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |

| 複数社への依頼 | 〇 | × | × |

| 自己発見取引 | 〇 | 〇 | × |

| 契約期間 | 制限なし(3ヶ月以内を推奨) | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 |

| レインズ登録 | 義務なし(登録は任意) | 媒介契約締結から7日以内 | 媒介契約締結から5日以内 |

| 販売活動の報告 | 義務なし | 2週に1回以上 | 1週に1回以上 |

・レインズ登録:不動産業者専用の不動産ポータルサイト

相続によって取得した不動産の売却を行うためには、まず不動産を自分名義に登記する「相続登記」が必要です。

相続登記が未了の場合、売却手続きが進められないため、早めに完了させることが重要です。また、令和6年4月からは、相続登記が義務化される予定ですので、法的なリスクも伴います。

不動産が複数の相続人に共有されている場合、「民法第898条」に基づき、売却には相続人全員の同意が必要です。

このステップは売却手続きの根幹であり、相続人全員が同意しないと売却そのものができません。特に、相続人が遠方にいる場合や関係が薄い場合など、意思確認が難しいケースではトラブルが発生しやすいです。相続人の意向を確認せずに話を進めると、売却の遅延や法的トラブルの原因になります。

亡くなった人が遺言書を残していない場合、遺産をどのように分けるのかを相続人全員で話し合うのが、遺産分割協議です。相続人が複数いる場合、そのままでは共有の財産となり、売買や処分を行うのが困難になります。

遺産分割協議は、必ず相続人全員で話し合いを行わなければなりません。

相続分に応じて分配する方法で、自宅は母、賃貸不動産は長男など、物件ごとに誰が相続するのかを決めます。現物を売却したりする必要がないため、この方法はもっとも多く利用されています。

不動産が多数ある場合に相続人の意向を反映することができる

不動産が1つの場合は、協議が難航する場合もある

相続人のうちの1人または数人が相続し、その他の人に対して代償金を支払う方法です。

例えば、相続人が複数人いて遺産が自宅不動産しかない場合は、そのうちの一人が不動産を相続し、他の人には不公平の無いように他の相続人に不動産をもらう代わりに現金(代償金)を支払うものです。

特定の相続人がその不動産に住み続ける場合にお勧めです。

不動産を取得した人は代償金を支払う財力が必要となり、代償金の負担が大きくなります。代償金を決める基となる不動産の価額の決定が問題になることがあります。

財産の全部もしくは一部を、複数の相続人が共有して取得する方法です。

不動産が一つだけの場合、相続人がそれぞれの持ち分に応じて登記を行い、土地を共有します。

公平である

不動産を処分(売却)するときに相続人全員の同意が必要となります。

売却の際、相続人が1人でも反対したら処分できなくなりますので注意が必要です。

不動産を売却して現金化し、相続人全員で分配する方法です。

預貯金があまりなく、遺産が不動産だけの場合や遺産に占める不動産の割合が大きい場合に検討します。

分配割合は相続人間の話し合いで決める事ができますので、法定相続分にする必要はありません。

換価分割にはさらに2つの方法があります。

1)不動産の名義を相続人全員にしてから売却する方法

不動産の売却にかかる一切の事項について、相続人全員の合意で進めることができます。

2)不動産の名義を代表者名義にする方法

代表者を決めることで、代表者が一人で売却の手続きを進めることができるためスピーディーに手続きが進みます。

売却のタイミングについては慎重に検討する必要があります。不動産の売却をして利益が出る場合には譲渡所得税が科せられますが、不動産の売却時に活用できる特例や控除があります。

譲渡所得税と相続税の両方の特例や控除を最大限に活用するための段取りやスケジュールがとても大切です。

みらいえ相続不動産は税理士法人から生まれた不動産会社だからこそ、売却後の手残りを最大限にする提案ができます。

不動産の相続売却において、売却手続きをスムーズに進めるためには、事前に必要な書類の準備や物件の権利関係の確認が不可欠です。また、相続後の固定資産税の精算についても理解しておくと、後の手続きが円滑になります。

売却手続きには、相続関係書類が多数必要です。基本的に以下のような書類が求められます。

必要な書類これらの書類が揃っていない場合、売却手続きが進まないため、事前に確認して準備を整えておきましょう。

相続登記が完了していることを示す証明です。

被相続人名義のままでは売却できませんので名義変更後のものが必要です。

相続不動産を売却する際、固定資産税の精算方法についても事前に把握しておくことが重要です。相続発生後、不動産の所有権が相続人に移転しても、固定資産税の課税は元の所有者(亡くなった方)の名義で課せられます。売却時には固定資産税を日割り計算で精算するのが一般的です。

不動産売買契約では、固定資産税の精算日を売買契約日にするのが通常です。

例えば、売却日が6月1日であれば、1月1日から5月31日までの固定資産税を相続人が負担し、6月1日以降は買主が負担する形で精算します。これにより、公平な分担が可能となり、税金に関するトラブルを防ぎます。

売却する不動産の状況や権利関係も確認が必要です。具体的には、以下のポイントを確認します。

登記簿を確認し、抵当権や使用権などの第三者の権利が設定されていないかをチェックします。

建物の劣化具合や修繕の必要性を確認します。買主から修繕を求められる場合があるため、物件の状況を把握しておくと、売却条件の交渉がスムーズになります。

相続した不動産に未払いの固定資産税がある場合、売却に影響を与える可能性があります。未払いの固定資産税が残っていると売却後に相続人が負担することとなり、売買契約の進行が滞る可能性もあります。売却前に未納がある場合は清算し、書類として残しておくことが望ましいです。

相続不動産を売却する際には、特例を活用することで税負担を軽減できる可能性があります。

ここでは、代表的な特例とその条件を詳しく解説します。

相続した不動産を相続が開始された日から3年10ヶ月以内に売却すると、相続税額の一部を譲渡所得の取得費に加算することができます。これにより、売却益にかかる譲渡所得税が軽減されます。この特例は「取得費加算の特例」と呼ばれ、税負担の軽減を図る際に非常に有効です。

具体例例えば、相続で得た不動産を相続から2年後に売却する場合、この特例を利用して相続時に課税された相続税分を取得費に加算でき、譲渡所得税を抑えることが可能です。ただし、3年以内の売却が条件であるため、売却計画を早めに立てる必要があります。

被相続人と相続人が一緒に住んでいた不動産については、売却時に「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」を適用できる場合があります。これは、譲渡所得から3,000万円までの控除が受けられます。

注意点被相続人が住んでいた不動産については、売却時に「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」を適用できる場合があります。これは、被相続人が生前に居住していた不動産に対して適用されるもので、譲渡所得から3,000万円までの控除が受けられます。

相続した住宅が一定の条件を満たす「空き家」であれば、売却時に3,000万円の特別控除を受けられる「空き家特例」を利用できる可能性があります。この特例は「平成28年の税制改正」で新設され、以下の条件に該当する空き家に適用されます。

この特例を活用することで、相続した空き家を売却する際の譲渡所得税の負担が軽減されます。

・被相続人が一人で住んでいた住宅

・ 昭和56年5月31日以前に建てられた住宅で、耐震基準を満たしていること

・ 相続後に住宅を解体して土地だけを売却するか、耐震リフォームを行って住居として売却する場合

相続不動産の売却に適用できる特例は複数ありますが、併用できるものとできないものがあるため、注意が必要です。

たとえば、「空き家特例」と「居住用財産の3,000万円特別控除」は同時に適用できませんが、「取得費加算の特例」は他の特例と併用できるケースが多いです。

特例の適用と併用可否は複雑なため、売却前に税務署や税理士に確認することが推奨されます。適用可能な特例を最大限活用することで、相続不動産売却の税負担を最小限に抑えられます。

併用例と禁止例併用可能な例・・・「取得費加算の特例」と「空き家の3,000万円特別控除」

併用不可な例・・・「居住用財産の3,000万円特別控除」と「空き家の3,000万円特別控除」

相続不動産を売却する際、適切な価格設定を行うことは、売却をスムーズに進めるために欠かせません。

ここでは、相続税評価額との関係や売却損益の試算、相続人間での価格合意の重要性について解説します。

相続税評価額は、相続税の申告時に基づく不動産の評価額で、一般に実際の売却価格(市場価格)よりも低く設定されることが多いです。この評価額は路線価や固定資産税評価額に基づいており、必ずしも実際の売却価格と一致しません。そのため、売却価格の決定には市場調査や査定が必要です。

例えば、相続税評価額が3,000万円の不動産でも、市場では4,000万円以上で売却できる可能性があります。一方で、実際の売却価格が相続税評価額を下回る場合には損失が発生しますが、これは「譲渡損失」として認識されるため、税務上の控除対象とすることも検討できます。

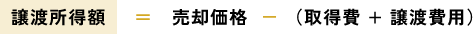

相続不動産の売却に際して、売却価格に基づき損益を試算することが重要です。売却益が発生する場合には譲渡所得税が課され、逆に売却損が出た場合には一部損失が控除される可能性もあります。このため、以下の要素を基に売却損益を試算しましょう。

不動産の購入費用建築代金、購入手数料などが含まれます。相続した不動産のため、売買契約書や領収書が見つからない場合には、売却収入額の5%を取得費として計算します。

不動産売却にかかる仲介手数料や登記費用などの諸経費を含みます。

不動産の価格査定には「一般査定」と「買取り査定」の2種類があります。それぞれにメリットとデメリットがあるため、売却の目的に応じて適切な査定方法を選ぶことが重要です。

・インターネットで広告をする事により、幅広く情報を流すことができる

・欲しい人が見つかれば、相場より高めの金額で売れる事がある

・いつ売却できるか分からない

・契約不適合責任(不動産が事前に聞いていた内容と違う時に発生する責任)を負い、トラブルになる可能性がある

・幅広く広告をする事で多くの方の目に多く触れる

・大幅な値引き交渉をされる事がある

・スピーディーに売却、現金化が可能なため、計画的な売却スケジュールが立てられる

・不動産のプロに売却するため、売った後にトラブルにならない

・相場よりも売却金額は低くなる

・数社に査定依頼。買取業者によって金額に差がある事がある

相続人が複数いる場合、売却価格の決定には相続人全員の合意が必要です。市場価格が相続税評価額と大きく異なる場合や、相続人の希望が異なる場合には、話し合いを行い、売却価格について同意を得ることが重要です。

合意形成のポイント不動産業者や査定サイトを利用し、実際の市場価格に基づく適正価格を把握します。

不動産会社や税理士の助言を受けて価格設定を行うことで、相続人間での納得が得やすくなります。

売却後の利益配分も事前に話し合い、相続人間での不公平感を回避するようにしましょう。

相続不動産の売却を行うためには、共有者全員の同意が必要です。「民法第252条」に基づき、共有物を処分する際には全員の同意が必要とされています。1人でも同意しない場合には、売却ができませんので、必ず全員が納得できるように話し合いを行います。

・不動産を売却して分ける場合、遺産分割協議書に換価分割である事をしっかりと記載しましょう。

・相続人が多数いる場合は、合意形成が難航することがあるため、弁護士や専門家を交えて話し合いを行うのも有効です。

相続不動産の売却において、手続きを円滑に進めるために相続人代表者を選定することが推奨されます。代表者が決まっていると、不動産会社や弁護士、税理士とのやり取りがスムーズになり、全相続人の意思決定を反映しやすくなります。代表者は相続人の意向を正確に伝えられる人物が適任です。

物件売却の仲介を不動産会社に依頼する場合、「媒介契約」を締結する必要があります。媒介契約には、次の3種類があり、それぞれ特徴が異なります。

1社の不動産会社にのみ仲介を依頼する契約で、他の不動産会社に依頼できません。自ら買主を見つけた場合でも契約会社を通す必要がありますが、手厚いサポートを受けられる点がメリットです。

1社の不動産会社にのみ仲介を依頼する契約で、他の不動産会社に依頼できません。自ら買主を見つけた場合でも契約会社を通す必要がありますが、手厚いサポートを受けられる点がメリットです。

複数の不動産会社に依頼できる契約で、自由度が高いですが、サポートが限定的になることがあります。

媒介契約の特徴

| 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |

| 複数社への依頼 | 〇 | × | × |

| 自己発見取引 | 〇 | 〇 | × |

| 契約期間 | 制限なし(3ヶ月以内を推奨) | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 |

| レインズ登録 | 義務なし(登録は任意) | 媒介契約締結から7日以内 | 媒介契約締結から5日以内 |

| 販売活動の報告 | 義務なし | 2週に1回以上 | 1週に1回以上 |

不動産を売却する際、買主に対して「重要事項説明」を行う必要があります。この説明には、できるだけ共有者が立ち会うことが推奨されます。重要事項説明は不動産の詳細な状態や権利関係について説明する場であり、売却手続きの重要な一環です。共有者が立ち会うことで、説明内容への理解を深め、後のトラブルを防ぐことができます。

重要事項説明の内容・ 土地や建物の現況

・ 法律上の規制や権利関係

・ 瑕疵(欠陥)の有無

立会いが難しい場合は、事前に説明内容について十分に確認しておき、重要事項説明書に相続人全員の署名・捺印を行うようにしましょう。

相続不動産の引渡しには、相続人間で整理すべき点がいくつかあります。以下に、特に重要なポイントについて詳しく説明します。

売却に向けて、相続不動産に残された遺品の整理・処分が必要です。遺品の整理は感情的な問題も含むため、相続人間で話し合い、適切な方法を決定することが重要です。

具体的な遺品整理の方法価値がある物品や思い出の品などについては、事前に相続人間で分配を決めます。記念品や家具などの大きな物は、相続人間でどのように扱うか協議しておくことが推奨されます。

相続人の負担を軽減するため、遺品整理の専門業者に依頼する方法もあります。業者を利用する場合は、事前に見積もりを取り、相続人全員が納得する料金で契約しましょう。

注意点遺品整理には思いの詰まった品が含まれるため、相続人間で事前に同意を得たうえで進めることが大切です。また、物品によっては法律により適切な処分方法が指定されているものもあるため、専門家の助言を受けることも考慮しましょう。

相続不動産が老朽化している場合や、土地として売却したい場合には、建物の解体が必要となることがあります。解体工事を行うには、事前に手続きや費用負担を確認し、相続人間で合意を取ることが重要です。

解体工事の準備と手順解体工事の専門業者に依頼するのが一般的です。見積もりを複数社から取得し、費用やサービス内容を比較検討しましょう。

解体工事には自治体への届出が必要な場合が多いため、事前に確認して手続きを行います。

解体工事は周囲の住環境に影響を与えることもあるため、近隣住民への挨拶やスケジュール調整を行い、トラブルを防ぐようにします。

費用負担の確認解体工事には費用がかかるため、相続人間での費用分担についても事前に取り決めをしておくことが重要です。

引渡しまでにかかる費用については、相続人間で負担方法を決定します。遺品整理費用や解体工事費用、名義変更にかかる諸費用などが対象です。これらの費用負担は、売却代金から相殺する方法や相続人で均等負担する方法など、相続人間で納得できる方法を選びましょう。

費用負担の方法売却時に発生する費用を売却代金から引いて、残りの額を相続人に分配する方法が一般的です。

相続人間で均等に費用を負担する方法もあります。この場合は、各相続人の負担額を明確にしておき、後でトラブルにならないようにします。

相続不動産の売却完了後、最終的な手続きも忘れずに行いましょう。売却代金の分配や税務申告など、重要な手続きをまとめました。

売却が完了したら、売却代金を相続人間で分配します。分配方法は、事前に合意している内容に基づき、公平に行いましょう。相続人間で異なる割合での分配に合意している場合は、その方法に従います。

注意点分配時には、各相続人の同意を得た方法で分配が行われていることを確認し、後にトラブルが発生しないように配慮します。また、分配額や銀行振込の証拠として、入金記録や領収書を残しておくと安心です。

不動産売却によって得た売却益(譲渡所得)は、翌年の確定申告で申告が必要です。譲渡所得には所得税と住民税が課せられますが、適用できる控除や特例を活用することで、税負担を軽減できる場合があります。

取得費や譲渡費用には、相続税評価額や売却手数料などが含まれ、これらの費用を差し引いた額に対して課税されます。譲渡所得税は分離課税方式のため、他の所得とは別に課税されます。

売却した不動産が相続によって取得したものである場合、「取得費加算の特例」を活用することで、譲渡所得税を軽減できます。この特例により、相続税を取得費に加算できるため、課税対象額を抑えることが可能です。ただし、相続開始から3年10か月以内の売却が条件となります。

具体例例えば、相続税評価額が3,000万円の不動産を売却した場合に、この特例を活用すると、譲渡所得の計算において相続税分を取得費に加算でき、結果的に課税所得が減少し、税負担を抑えられます。特例の適用には確定申告が必要であり、税理士に相談するのが安心です。

不動産売却に関する書類は、税務上のトラブルを防ぐために一定期間保管しておく必要があります。特に、確定申告に関連する書類は重要です。これらの書類をしっかりと保管しておくことで、税務調査が入った場合にも対応しやすくなります。

推奨される保管期間確定申告関連書類:5年

譲渡契約書や売買契約書:5年〜10年

・ 売買契約書、譲渡契約書

・ 譲渡所得計算に関する資料(取得費や譲渡費用の領収書)

・ 確定申告書の控え

相続不動産の売却には、相続登記や価格設定、特例の活用など、さまざまな手続きが関わり、相続人間での合意形成や税務対応など、慎重な準備が求められます。また、遺品の整理や費用負担の取決め、契約時の手続きなど、一連の流れを把握して進めることが重要です。

また、不動産に関する税制は複雑で、相続税や所得税の豊富な知識と経験が必要です。

税金の「特例」と「控除」を最大限活用し、お客様にとっての一番の利益を追求しているのが、みらいえ相続グループのみらいえ相続不動産(株)の強みです。